দীর্ঘ টালবাহানার পর নির্ধারিত সময়সীমার প্রায় শেষ প্রান্তে এসে রাজ্য সরকারের পরামর্শে নির্বাচন কমিশন পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণা করল। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার। নিয়োগ থেকে আবাস — হরেক দুর্নীতি ও প্রবঞ্চনার কারণে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গণক্ষোভ প্রশমিত করতে লক্ষীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, নবজোয়ার ইত্যাদির প্রচার যতদিন চালানো যায় আর কী! তাছাড়া আচমকা দিন ঘোষণা করে ও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য খুব কম সময় দিয়ে বিরোধীদের অসুবিধেয় ফেলাটাও শাসকদলের লক্ষ্য ছিল।

এ’রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মেয়েদের ক্ষমতায়নের কথা বলেন, কিন্তু তাঁর আসল লক্ষ্য যেন-তেন-প্রকারেণ সর্বস্তরে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। তাই তো বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁর দল অন্যান্য দলের এমনকি মহিলা প্রার্থীদের ওপরেও সন্ত্রাস চালিয়েছিল, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মনোনয়ন পর্যন্ত আটকে দেওয়া হয়েছিল। এর পুনরাবৃত্তি রোখার জন্য অবশ্যই আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু শাসকদল যথারীতি সন্ত্রাস ও রক্তপাত ঘটালো। তবে এবার মহিলা প্রার্থীরাও প্রতিরোধের জন্যে তৈরি আছেন। কারণ পঞ্চাশ শতাংশ সংরক্ষণ ফলপ্রসূ করতেই হবে। আবার দাঙ্গাবাজ বিজেপি যাতে বাংলার মাটিকে রক্তাক্ত করতে না পারে, সেজন্যও আমরা সজাগ ও সক্রিয় থাকব।

মনে রাখতে হবে, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নিপীড়িত-বঞ্চিত-খেটে খাওয়া মানুষকে অল্পসল্প সুযোগ-সুবিধা দিয়ে নিজেদের জনদরদী বলে প্রমাণ করা এবং ভোটব্যাংক তৈরি করাই শাসকদের উদ্দেশ্য। কতজনকে আবাস যোজনায় পাকা বাড়ি দেওয়া হবে, কোন গ্রামে কোথায় পাকা রাস্তা তৈরি হবে, তার টেন্ডার কে পাবে, শৌচালয়, জলের কল কোথায় হবে — এই সবই কিন্তু ওপর থেকে দলীয় নেতা ও আমলারা ঠিক করে দেয়। সাধারণ মানুষের সে ব্যাপারে কিছুই বলার সুযোগ থাকে না। বরং ঘুষ দিয়ে বা শাসক দলের তল্পিবাহক হয়ে কাজ করে তাঁদের এইসব সুবিধা পেতে হয়। তাই আমলাতান্ত্রিক, দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে। এই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে এবং মুসলিম-বিদ্বেষ ও হিন্দুত্বের জিগির তুলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাজিমাত করতে চাইছে বিজেপি। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা যদি শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে তবে তা আগামী লোকসভা নির্বাচনেও তাদের আসন বাড়াতে সাহায্য করবে, ব্যাপকতম বিরোধী ঐক্য গড়ে দিল্লীতে মোদী সরকারকে গতিচ্যুত করার যে আয়োজন আজ গোটা দেশে চলছে তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং যারা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংবিধানের পক্ষে তাঁরা ফ্যাসিস্ট বিজেপিকে একটি ভোটও দেবেন না। মহিলারা তো অবশ্যই দেবেন না কারণ বিজেপির মতো কট্টর মনুবাদী নারী বিদ্বেষী দল আর নেই।

গ্রামাঞ্চলে জনগণের, বিশেষত মহিলাদের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য সংগ্রামী মেয়েদের সাহসের সঙ্গে এগিয়ে আসা দরকার। কারণ আইন করে পঞ্চাশ শতাংশ সংরক্ষণ হলেও বাস্তবটা তাতে পাল্টে যায় না। লড়াই করে আইনি অধিকার যেমন অর্জন করতে হয়, তেমনই লড়াই করেই তা বাস্তবে প্রয়োগও করতে হয়।

প্রায়শই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা বা প্রভাবশালী ব্যক্তির স্ত্রী, কন্যা, বোন এঁদেরই প্রার্থী করা হয়। নির্বাচিত হলে ঐ পুরুষ ‘অভিভাবকদের’ নির্দেশেই তাঁরা পরিচালিত হন। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। অনেক মহিলা নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচিত হওয়ার পর স্বাধীনভাবে পঞ্চায়েতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে থাকেন। মহিলাদের এই সক্রিয়তাই পারে পুরুষতান্ত্রিক বা কর্তৃত্ববাদী পরিবেশকে বদলে দিতে। মেয়েদের কোনো যোগ্যতাই নেই — এই অবমাননাকর ধারণাকে তখনই একমাত্র ভাঙ্গা সম্ভব। জনপ্রতিনিধিরা এইভাবে মাথা তুলে দাঁড়ালে অন্যান্য মহিলারাও সামন্ততান্ত্রিক-পিতৃতান্ত্রিক শেকল ভাঙ্গার প্রেরণা পাবেন।

মহিলা প্রার্থীরা মেয়েদের কথা কিছুটা বেশি বলবেন, এটা প্রত্যাশিত। কিন্তু তাঁরা কি শুধু বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, লক্ষীর ভান্ডার — এইসব কথা বলবেন? মোটেই তা নয়। মহিলা প্রার্থী ও জনপ্রতিনিধিরা আরো অনেক ইস্যু জোরের সাথে তুলে ধরবেন। যেমন — স্বামী-স্ত্রীর যৌথ পাট্টা, সমকাজে সমমজুরি, ‘একশো দিন কাজ’ প্রকল্পে সমস্ত মেয়েদের জন্য কাজ ও কর্মস্থলে ক্রেশের বন্দোবস্ত, স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন ও তার উন্নত পরিষেবা, পরিবারিক হিংসা ও সামাজিক হেনস্থার হাত থেকে মহিলাদের সুরক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। অনেকে তা করছেনও। এ’প্রসঙ্গে তাঁদেরই কয়েক জনের বক্তব্য আমরা এখানে তুলে ধরছি। এঁরা হুগলি জেলার পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের প্রার্থী, পতাকায় তিন তারা চিহ্ন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ধনিয়াখালির অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী রুমা আহিরী বলেন, এলাকায় পানীয় জলের কল, একশো দিন প্রকল্পের কাজ ও মজুরি বৃদ্ধি, গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নয়ন, ঋণ মকুব ইত্যাদি দাবিতে আন্দোলন করছি। বিশেষত মেয়েদের অধিকারগুলো তুলে ধরা ও তা আদায় করা এবং মাতাল স্বামীদের অত্যাচারে অতিষ্ট মেয়েদের সচেতন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

পোলবার সারাংপুরের কৃষি শ্রমিক মিনু মুর্মু, তাঁদের এলাকায় শৌচালয়ের দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, নির্বাচিত হলে পঞ্চায়েতের দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে লড়াই আরো তীব্র করবেন। পান্ডুয়ার তিন্নার কৃষি শ্রমিক ময়না কিসকু বয়েসে প্রবীণ, কিন্তু প্রতিদিনই বিভিন্ন ইস্যুতে সংগ্রামের ময়দানে থাকেন। তিনি বিশেষত আদিবাসীদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং এলাকায় মেয়েদের নিরাপত্তার দাবিতে লড়াই চালাচ্ছেন। বলাগড়ের গুপ্তিপাড়ার গৃহবধূ জ্যোৎস্না বিদ্যান্ত এলাকায় দীর্ঘদিনের পরিচিত মহিলা আন্দোলনের সংগঠক। তিনি বললেন, গ্রামের মানুষের রেশন কার্ড, একশো দিন কাজ, রাস্তা-ঘাট, আবাস যোজনায় ঘরের দাবিতে আন্দোলন করছি, শাসকদলের দুর্নীতির বিরুদ্ধেও সোচ্চার আছি। বিশেষভাবে বঞ্চিত অসহায় মেয়েদের পাশে থাকছি, থাকবো। পান্ডুয়ার দ্বারবাসিনীর শিপ্রা চট্টোপাধ্যায়, তিনি জেলাপার্টি সদস্য ও সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির জেলা-সম্পাদিকা। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্র-রাজ্য দুটো সরকারই গরিব মানুষকে বঞ্চিত করে চলেছে। সীমাহীন দুর্নীতি, গ্রামে গরিব মানুষের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, তাঁরা বাইরে চলে যাচ্ছেন, সেখানেও তাঁরা ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না। এই বিষয়গুলো প্রচারে আনতে হবে। মহিলাদের পঞ্চাশ শতাংশ সংরক্ষণ পঞ্চায়েতে কার্যকরী করতেই হবে, কারণ সংসদে তেত্রিশ শতাংশ সংরক্ষণ আজও মহিলাদের দেওয়া হলো না, কিন্তু পঞ্চায়েতে মানুষের এবং মেয়েদের দাবিগুলো আমাদের জোরের সঙ্গে তুলতেই হবে। বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ মহিলা খেলোয়াড়দের যৌন হেনস্তা করেছে, তার উপযুক্ত শাস্তির দাবি এবং এই সাংসদ পকসো আইন তুলে দেওয়ার দাবি তুলেছে এর বিরুদ্ধেও আমাদের এই সময় জোরালো প্রচার করতে হবে।

দলবাজি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বদা আওয়াজ তোলার ‘অপরাধে’ তাঁরা বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তাঁদের জনসংযোগ ও লড়াকু মেজাজ লক্ষ্য করে শাসক ও অন্যান্য দল কিছু সাহায্য করার লোভ দেখিয়ে কয়েকজনকে তাদের দলের প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এঁরা গরীব হলেও কেউই সে ফাঁদে পা দেননি। বরং রাজ্যের ও কেন্দ্রের উভয় শাসক দলের বিরুদ্ধেই লড়ছেন। সকলেই নিজেদের জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছেন, তাঁরা মনে করেন, ব্যাপক মানুষের স্বার্থই আমারও স্বার্থ। গোটা রাজ্যে এরকম আরও অনেক মহিলা নারীর স্বার্থে মানুষের স্বার্থে কাজ করার জন্য পঞ্চায়েতের মঞ্চে এগিয়ে আসছেন।

এই মানসিকতা নিয়েই সমস্ত মহিলা প্রার্থীদের এগিয়ে আসা উচিত। কারণ এঁরাই হতে পারেন পঞ্চায়েত পরিচালনায় অগ্রণী সৈনিক। আমরা লক্ষ্য করছি, গ্রামবাংলায় শোষণ ও বঞ্চনা, দুর্নীতি ও অত্যাচার যেমন বাড়ছে, তেমনই ক্ষোভ থেকে প্রতিবাদ, প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধও গড়ে উঠছে দিকে দিকে। এই ইতিবাচক ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পঞ্চায়েতকে সমঅধিকার ও সংগ্রামের মঞ্চ তথা মেয়েদের ক্ষমতায়ণ ও আত্মঘোষণার মঞ্চ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাই নির্বাচনী প্রচারে কয়েকটি নির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরতে হবে।

১) দলতন্ত্র নয়, দুর্নীতি মুক্ত জনগণের পঞ্চায়েত গড়ে তুলুন।

২) অসাংবিধানিক গ্রাম্য সালিশি প্রথা বন্ধ কর।

৩) শ্রমজীবী, দলিত ও আদিবাসীদের কাজ-মজুরি-জমি-বাসস্থান, পেনশন সুনিশ্চিত করতে হবে।

৪) ‘একশো দিন কাজ’ প্রকল্প নিয়মিত কর ও বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দাও।

৫) পঞ্চায়েত স্তরে যৌনহেনস্থা প্রতিরোধ সেল গড়ে তোলো।

৬) ব্লক হাসপাতালগুলোতে মা ও শিশুর উন্নত যথাযথ চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলো।

৭) আবাস যোজনায় প্রত্যেক গরিব মানুষকে ঘর দিতে হবে।

৮) সরকার পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে প্রকৃত স্বনির্ভর করে তোলার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

৯) স্কীম ওয়ার্কারদের সমস্ত রকম সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ।

- চৈতালি সেন

‘নবজোয়ারের’ হল সারা। নির্বাচন হল শুরু।

চিত্রনাট্ট যেন আগে থেকে সাজানোই ছিল। বিস্তর টালবাহানার পর রাজভবন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের পক্ষে মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুতগতিতে ঘোষণা হয়ে গেল পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘণ্ট। আর, সমাপন হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচি।

শাসক পার্টির চিরাচরিত ধর্ম মেনেই গোটা পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘণ্ট যে কু-উদ্দেশ্য ও ক্ষমতাসীন পার্টির সাহায্যার্থে করা হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। মাত্র ছ’দিনের মনোনয়নের সময়সীমা, তাও আবার ওই দিনগুলোতে মাত্র চার ঘণ্টা বরাদ্দ করা — গোটা প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল বিরোধীদের বেকায়দায় বা অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে শাসক পার্টির একতরফা সুযোগ করে দেওয়া। গোটা পর্ব আইনের কেতাব মেনে করা হলেও তা যে গণতন্ত্রের পক্ষে আদপেই স্বাস্থ্য সম্মত নয় তা কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নানা পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শের মধ্যেই ব্যক্ত হয়েছে।

নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই দুষ্কৃতি তান্ডবের ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। মৃত্যুও হয়েছে হামলায়। বিরোধীদের বাধাদান, হুমকি, আবার তার পাল্টা প্রতিরোধের কিছু কিছু উদাহরণও সামনে আসছে। মনোনয়নের সময়সীমা বাড়ানো, অনলাইনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার হাইকোর্টের প্রস্তাব, সবই খারিজ করে দিয়ে কমিশন বুঝিয়ে দিল যে রাজ্য সরকার ও শাসক পার্টির আজ্ঞাবহ সংস্থা হিসাবেই সে কাজ করবে। স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলোতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মোতায়নের পক্ষে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ অভিমত দিলেও এটা জানিয়েছে, তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন।

২০২৪’র লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন রাজনৈতিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দুর্নীতিতে আপাদমস্তক নিমজ্জিত তৃণমূল সরকার রাজ্যবাসীর কাছে চরম ধিক্কৃত। গ্রামাঞ্চলে ১০০ দিনের কাজ প্রায় বন্ধ, কাজ করেও বিপুল প্রাপ্য মজুরি কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে। গ্রামীণ অর্থনীতি ধুঁকছে, কাজের অভাবে বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ মজুর ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার সময় দেখা গেল আহত-নিহতদের মধ্যে রয়েছেন এ’রাজ্যের অসংগঠিত মজুর বাহিনীর এক বড় অংশ। এমনকি রঙমিস্ত্রির কাজ, ফল প্যাকিং, ট্রাক চালানো, জরির কাজের সন্ধানে অন্য রাজ্যে পরিযান হচ্ছে; বর্ধমান, হুগলির মতো শস্য গোলা হিসাবে পরিচিত জেলাগুলো থেকেও এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। কাতারে কাতারে পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলা ছেড়ে কাজের সন্ধানে অন্য রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার স্রোত বিন্দুমাত্র কমল না মমতার দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন শাসনে। শিল্পহীন রাজ্যে ক্রমে ক্রমে জমি হারিয়ে, গ্রামবাংলার বিপুল সংখ্যক মানুষ অ-কৃষি কাজে দিন গুজরান করতে হন্যে হয়ে ঘুরছে। আর, পরিসংখ্যানই বলছে, বিগত ন’বছরে কৃষি, অ-কৃষি, নির্মাণ কাজে মজুরি বেড়েছে মাত্র এক শতাংশ!

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রামসভার মাধ্যমে উন্নয়ন, কাজে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ, গ্রামসভার বৈঠকে বরাদ্দ অর্থের হিসাব পেশ, প্রভৃতি বিষয়গুলো আজও মরীচিকা। গ্রামীণ মাতব্বর ক্ষমতাসীন দলের আশীর্বাদপুষ্ঠ হয়ে পঞ্চায়েতগুলোর নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে। বাম আমল থেকে চলে আসা এই বিপজ্জনক ধারার বদল তো হলই না, বরং তা আরো পরিপুষ্ট হয়েছে, ডানা মেলেছে। লাগামছাড়া দুর্নীতি, মজ্জাগত আমলাতন্ত্র পঞ্চায়েতী রাজের মূল মর্মার্থকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে।

এর বিরুদ্ধে বাম গণতান্ত্রিক শক্তিকেই উঠে দাঁড়াতে হবে। জনগণের গ্রামীণ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীভূত কেন্দ্র হিসাবে আবার তাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে।

স্কুল-চত্বরে রাখা শ’য়ে শ’য়ে মৃতদেহ। তার মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন এক বৃদ্ধ। বাড়ি তার ওড়িশার ভদ্রক জেলার সুগো গ্রামে। একের পর এক মৃতদেহের ওপর ঢাকা কাপড় সরিয়ে মুখ দেখছিলেন। কাকে খুঁজছেন তিনি? ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় বললেন, “আমার ছেলেকে খুঁজছি। ও এই করমণ্ডল এক্সপ্রেস-এ ছিল। কিন্তু আমি ওকে খুঁজে পাচ্ছি না”। শত শত হতভাগ্যের তিনি একজন, যাদের পরিবার বা বন্ধুস্বজন ছিলেন ঐ দু'টি ট্রেনে, গত ২ জুন যে দু’টি ওড়িশার বালেশ্বরে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পড়েছিল। একই মর্মান্তিক আখ্যান তাদেরও। ৩ জুন সকালে সেই মর্মন্তুদ ঘটনার ব্যাপকতা আর তীব্রতা বুঝে গোটা ভারত শিউড়ে উঠলো, যে বিপর্যয়ের সনাক্তকৃত বলি প্রায় ৩০০ মানুষ, আহত অন্তত ১০০০ জন। এই বিপুল সংখ্যক চিহ্নিত মৃত্যুর বাইরেও, আমাদের হিসাব রাখতে হবে যাত্রী তালিকা এবং যে মৃতেরা এখনও নিখোঁজ রয়েছেন তাদের। আশঙ্কাজনক এবং গুরুতর আহতদের সংখ্যাও যথেষ্ট বেশি। এই সব ইঙ্গিত থেকেই বলা যায়, বালেশ্বর ভারতের সব চেয়ে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনাগুলির একটি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে যার যন্ত্রণা ও বিপর্যয়ের মাত্রা এখনও পুরো উন্মোচিত হয়নি।

বালেশ্বরের ট্রেন দুর্টঘনার মতো ব্যাপক বিপর্যয়ের মোকাবিলায় ভারতের কী কী জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল? তৎক্ষণাৎ উদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ ছাড়াও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা এবং দুর্ঘটনার শিকার যারা তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার প্রশ্ন রয়েছে। আর অবশ্যই, এই রকম বিপর্যয় যাতে আর কখনও না ঘটে, যথাসাধ্য তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

দুর্ঘটনার শিকার যারা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠই হলেন পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার এবং ঝাড়খণ্ড থেকে কেরালা ও তামিলনাডুতে কাজ খুঁজতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিক। সংসারের উপার্জনকারীদের এই মৃত্যু পরিবারগুলোকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে ফেলেছে, যে যন্ত্রণা আর কষ্ট থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য তাদের দরকার রাষ্ট্রের তরফ থেকে দীর্ঘকালীন আর্থিক সহায়তা। কিন্তু দুর্গতদের জন্য এই আর্থিক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে, সর্বপ্রথম সরকারকে এই দায়বদ্ধতা স্বীকার করতে ও গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য এই দায়বদ্ধতা বোধের অভাবই মোদী সরকারের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং এর জন্য সে কুখ্যাতও বটে! পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও সমীক্ষা চালানো এবং মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়গুলির জরুরি সংশোধন দূরে থাক, সরকার এই বিপর্যয়কে অন্তর্ঘাত এবং ষড়যন্ত্রমূলক কাজ বলে তুলে ধরার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। এমনকি রেলপথ সুরক্ষা কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করার আগেই সরকার রেলওয়ে বোর্ডকে দিয়ে তদন্তভার সিবিআই-কে হস্তান্তরিত করেছে। কয়েকবছর আগে, দু’টি দুর্ঘটনার (কানপুর-২০১৬ এবং কুনেরু-২০১৭) তদন্তভার এনআইএ-কে হস্তান্তরিত করা হয়েছিল এবং রেল দুর্ঘটনার মোকাবিলায় দানবীয় ইউএপিএ-র ধারাগুলিকে কাজে লাগানো হয়েছিল। এই ষড়যন্ত্র তত্ত্বের সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে আজ পর্যন্ত কিছুই পাওয়া যায়নি।

রেল দুর্ঘটনার তদন্তে সিবিআই বা এনআইএ-কে ডাকার ইঙ্গিত খুব পরিষ্কার। মোদী সরকার রেল সুরক্ষার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অবহেলিত বিষয়টি নিয়ে তার দায়িত্ব অস্বীকার করেই যাবে। কমিশন ফর রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস), কম্পট্রোলার জেনারেল অব ইন্ডিয়া (সিএজি) সহ বিভিন্ন সংস্থা এবং রেলের আধিকারিক ও কর্মীরা রেলের সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নজরে আনলেও, যথারীতি সেইসব সতর্কবার্তা উপেক্ষিত হয়েছে। রেলের বেশিরভাগ পরিকাঠামোর জরুরি মানোন্নয়ন দরকার, কিন্তু আধুনিকীকরণ বা নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বদলে সরকার দ্রুতগামী ট্রেনের ভাবনায় মশগুল হয়ে আছে। স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপনের নামে মোদী সরকার পঁচাত্তরটি বন্দে ভারত ট্রেন চালু করার চটকদার প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছে, যেগুলো আসলে নতুন মোড়কে নতুন চেহারায়, বিভিন্ন বড় শহরের মধ্যে যোগাযোগকারী পুরোনো শতাব্দী এক্সপ্রেস ছাড়া আর কিছুই নয়! প্রতিটি ট্রেনের উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, আর ওদিকে রেলদপ্তর নতুন ট্রেন সরবরাহ করতে অপারগ; এমনকি সরকার ট্রেনে কোচের সংখ্যাও কমিয়ে দিচ্ছে।

রেল সুরক্ষা, উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং আধুনিকীকরণে গাফিলতির সমস্যা বর্তমানে বিপজ্জনক আকার নিয়েছে। রেলে কর্মীসংখ্যা ক্রমাগত ছাঁটা হচ্ছে। ঐতিহ্যগত ভাবে রেল সরকারের বৃহত্তম কর্মসংস্থান ক্ষেত্র। কিন্তু সাম্প্রতিক অতীতে ক্ষেত্রটিতে ভয়াবহ মাত্রায় কর্মীসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে রেলে তিন লক্ষাধিক পদ শূন্য পড়ে আছে। আর সমানে চলেছে পদের অবলুপ্তি। শূন্য ও বিলুপ্ত পদের অর্ধেকের জন্য নিরাপত্তা সরাসরি বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রতিকূল প্রভাবটি স্পষ্ট প্রতীয়মান সিএজি'র পারফরম্যান্স অডিট রিপোর্টে : ২০২২-এর ডিসেম্বরে সংসদে পেশ করা এই রিপোর্ট দেখিয়েছে কী ভয়ঙ্কর মাত্রায় বেড়ে চলেছে ডিরেইলমেন্ট-এর ঘটনা; আর এই ধরনের প্রতি চারটি ঘটনার মধ্যে তিনটির ক্ষেত্রেই দায়ী ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিদর্শনের অভাব।

কবচ নামে সংঘর্ষ-রোধী একটি প্রযুক্তির গুণকীর্তন প্রচারে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই প্রযুক্তি কার্যত ভারতের প্রায় ৭০ হাজার কিলোমিটার রেলপথের ২ শতাংশের সামান্য বেশি অংশে কার্যকর হয়েছে! আর বাজেট বরাদ্দ ও কার্যকর করার বর্তমান স্তর চালু থাকলে পুরো দৈর্ঘ্য এই প্রযুক্তির আওতায় আনতে কয়েক দশক লেগে যাবে! এই ক্ষেত্রে, দুর্ঘটনা-কবলিত রুটের সংশ্লিষ্ট অংশটি কবচ সুরক্ষিত ছিল না। সরকার অবশ্য আপাতত আমাদের এটা বোঝাতে ব্যস্ত যে এক্ষেত্রে কবচ সম্ভবত দুর্ঘটনা এড়াতে পারতো না কারণ এ ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিগনাল সিস্টেমের ব্যর্থতাই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। কিন্ত সত্যটা হচ্ছে, এই প্রশ্নেও একটা সুনির্দিষ্ট সতর্কীকরণ রয়েছে প্রশাসন যেটাতে কর্ণপাত করেনি।

গত ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ-পশ্চিম রেলওয়ের অপারেশনস্ ডিপার্টমেন্টের এক প্রবীণ পদস্থ আধিকারিকের এক নোটে দক্ষিণ-পশ্চিম রেলওয়ের মহীশূর ডিভিশনের বিরুর-চিকজাজুর সেকশনে হোসাদুর্গা স্টেশনে সম্ভাব্য মুখোমুখি সংঘর্ষের উল্লেখ আছে যেটা এড়ানো গেছে চালকের সতর্কতা আর ট্রেনের মন্থর গতির জন্য। ঐ নোটে হোসাদুর্গা এবং বাহানাগা বাজার স্টেশনের মধ্যে লে আউট-এর সাদৃশ্যের উল্লেখ করা হয়েছে এবং সিগনাল সিস্টেমকে আগাগোড়া খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে মেরামতির জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া এবং স্পষ্ট যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি ও নিরাপত্তাহীনতার ফাঁকফোকর চোখে পড়ছে সেগুলো দূর করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। রেল প্রশাসন কি এই সতর্কীকরণে আদৌ নজর দিয়েছিল? নজর দিলে কিন্তু বালেশ্বর ট্রেন দুর্ঘটনা এড়ানো যেত।

ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ। সেই দেশের যাতায়াত ও ভ্রমণের প্রয়োজন পূরণের জন্য রেলকে গণপরিবহনের একটি ব্যবস্থা হিসেবে উন্নত করার জন্য প্রয়োজন ছিল সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং মৌলিক পরিকাঠামোগত বিষয়গুলির উন্নতি ঘটানো। কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা কী দেখছি? সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমুখে রেলের ধারাবাহিক পুনর্বিন্যাস চলেছে নিয়মিতভাবে! বার্ষিক রেল বাজেটে রেলের সুরক্ষা এবং সংস্থানকে প্রভাবিত করে যে সব মৌলিক পরিকাঠামোগত বিষয়, সেগুলির নিয়মিত প্রকাশ্য সমীক্ষার সুযোগ থাকতো। সেই রেল বাজেটকে মোদী সরকার ক্ষমতায় এসে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঠিক যেভাবে পরিকল্পনা কমিশনকে ভেঙে দিয়ে সেটিকে তথাকথিত নীতি (এনআইটিআই) আয়োগে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। সত্যি বলতে কী, রেলের জন্য সম্পূর্ণ নিয়োজিত পূর্ণ সময়ের কোনো ক্যাবিনেট মন্ত্রী আর নেই। বর্তমান মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর হাতে তিনটে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর-রেল, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি — সঙ্গে কম্যুনিকেশনস্! বস্তুত এতগুলো দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে কোন জাদুকা খেল্ দেখাবেন তিনি!

প্রাইভেটাইজেশন, প্রফিট এবং পিআর — এই তিনটি ‘পি’ এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক জীবন রেখাকে চালিত করছে। আর দু’টো পি, যার জন্য অনেক কিছু যায়-আসে — পিপল (জনগণ) এবং পাবলিক সার্ভিস (জন পরিষেবা) — সেগুলোকে ঠেলে পিছনে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতের জনসাধারণের জন্য নিরাপদ, সুলভ ও সাশ্রয়ী এবং লোক-বান্ধব একটি পরিবহন ব্যবস্থার বদলে বিত্তশালীদের স্বাচ্ছন্দ্যের একটি পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে রেল পরিষেবাকে ক্রমশ একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্য করে তোলা হচ্ছে। এই ধারাকে উল্টে দিতে হবে এবং রেল পরিষেবাকে জনগণের স্বার্থে পুনরুদ্ধার করতে হবে। শূন্য পদগুলি অবিলম্বে পূর্ণ করতে হবে এবং নিরাপত্তাকে শীর্ষ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মূল বিষয়গুলি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা বা প্রাথমিক শিক্ষা নেওয়ার পরিবর্তে সরকার এই শোক যন্ত্রণাকে তার প্রচারের হাতিয়ার করতে এবং রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা বানাতে চাইছে। মানুষের কষ্টকে তুলে ধরা এবং সরকারকে তার জন্য দায়ী করার বদলে রেলমন্ত্রীর ভাবমূর্তিকে রক্ষা করা ও তুলে ধরার জন্য মিডিয়াকে প্ররোচিত ও ব্যবহার করা হচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে বিজেপি’র বাছাই করা শত্রুদের, সে হতে পারে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় বা রাজনৈতিক বিরোধীরা, তাদের নিশানা করে আইটি সেলের মিথ্যা আর বিদ্বেষভরা ন্যারেটিভের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। এক ভয়াবহ যন্ত্রণাকে এই লজ্জাজনক মানববিদ্বেষী হাতিয়ার করে তোলাকে অবশ্যই পরাস্ত করতে হবে। ক্ষমতাশালীদের দায়ী করতে হবে এবং মানুষকে আশ্বস্ত করতে হবে যে বালেশ্বরের মতো বিপর্যয় আর কখনও ঘটবে না।

এমএল আপডেট সম্পাদকীয় ৬ জুন, ২০২৩

গত ১৩ জুন সিপিআই(এমএল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয় — বহু টালবাহানার পরে ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে অন্ধকারে রেখে ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করা হল। শাসকদলের জনজোয়ার কর্মসূচির আড়ালে এলাকায় এলাকায় দলীয় নির্বাচনী কাঠামোকে সজীব করে তোলা এবং দলীয় আধিপত্য বিস্তারের জন্য বাহিনী প্রস্তুত করে তোলার পর রাজ্য নির্বাচন কমিশন বিদ্যুৎ গতিতে নির্বাচনী নির্ঘন্ট ঘোষণা করলো। মনোনয়নপত্র জমা নেওয়ার প্রথম দিনেই রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য প্রশাসনের কঙ্কালসার চেহারা বেড়িয়ে আসে।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলোর প্রার্থীরা যাতে মনোনয়নপত্র জমা দিতে না পারে, তার জন্য বিডিও অফিস ঘিরে রাখা (১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে), পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র কেড়ে নেওয়া, ছিঁড়ে ফেলা, বিরোধী দলের প্রার্থী ও কর্মীদের উপর শারীরিক হামলা বেড়েই চলেছে। উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালি ন্যাজাট কালিনগর অঞ্চলে মজদুর ক্রান্তি পরিষদের কর্মীদের উপর কিংবা ভাঙড় অঞ্চলে বিরোধী দলের প্রার্থী ও কর্মীদের উপর বোমা, গুলি, বন্দুক নিয়ে হামলা, কোচবিহারে গুলিবর্ষণ ২০১৮ সালের সন্ত্রাসদীর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের স্মৃতি ফিরিয়ে আনছে। আমরা এই সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা করি।

কোন যুক্তিতে রাজ্যের ৭ উত্তেজনা প্রবণ জেলায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট,তা বোধগম্য হল না। হাইকোর্ট রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতে শান্তি বিরাজমান বলেই ধরে নিয়েছে। আজকের আদালতের নির্দেশ শাসক দলগুলোকে পেশি শক্তি ও অর্থ শক্তি ব্যবহারের রাস্তা পরিষ্কার করল কিনা, বোঝা গেল না।

রাজ্যবাসীর কাছে আমাদের আবেদন, রাজ্যের গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে এবং জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সোচ্চার হোন। জনগণের সক্রিয়তাই গণতন্ত্র রক্ষা করতে পারে।

জিএসটি খাতে রেকর্ড রাজস্ব সংগ্রহ, তরতর করে কর্পোরেট জগতের বৃদ্ধি — গত ন’বছরে এমন কত রংবাহারি নজিরবিহীন বৃদ্ধির গল্প আমাদের শোনানো হয়েছে।

কিন্তু, যে তিক্ত তথ্যটা সযত্নে আড়ালে রেখে দেওয়া হয়েছিল তা হল, মোদীর গত ন’বছরের শাসনে ভারত সরকারের ঘাড়ে ঋণের বোঝা বেড়েছে তিন গুণ! ২০১৪ সালে যে ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৫ লক্ষ কোটি টাকা, তা বর্তমানে ১৫৫ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এদিকে গত ন’বছরে প্রতিটি ভারতবাসীর ঘাড়ে ঋণের বোঝা বেড়েছে ২.৫৩ গুণ। এই বিপুল ঋণের পরিশোধ প্রক্রিয়ায় প্রতিবছর ভারতকে ১১ লক্ষ কোটি টাকা মেটাতে হয়।

এদিকে ২৩ কোটি ভারতবাসী দারিদ্র সীমার নিচে নেমে গেছে। বিপরীতে বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা ২০২০-তে ছিল ১০২ তা ২০২২এ লাফ দিয়ে বেড়েছে ১৬৬-তে।

কর আদায়ের ক্ষেত্রে ও সমাজের নিচুতলার মানুষদের কাছ থেকে জিএসটি’র নামে সব নিঙড়ে নেওয়া হচ্ছে। নিচুতলার যে ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে তিন শতাংশও জাতীয় সম্পদ নেই, তাদের ৬৪ শতাংশেরও বেশি জিএসটি দিতে হচ্ছে। কিন্তু, মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে আদায় হচ্ছে ৪০ শতাংশ।

মোদী জামানায় আম আদমির এই দুর্দশা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

২০১৭ সালে মোদী সরকার রেলের সুরক্ষার জন্য এক বিশেষ তহবিল তৈরি করেছিল। কিন্তু, কাপ-প্লেট ও পদযুগলকে মালিশ করতে বিশেষ এক যন্ত্র, শীতকালীন জ্যাকেট, কম্পিউটার, এস্কেলেটর, বাগান, শৌচালয় নির্মাণ, বেতনও বোনাস প্রদান প্রভৃতি খাতে তা খরচ করা হয়েছে।

২০২২ সালে রেলের বে-লাইনের ফলে দুর্ঘটনা সংক্রান্ত এক অডিট রিপোর্টে সিএজি ২০২২’র ডিসেম্বরে এই গুরুতর অভিযোগ এনেছে।

তদানিন্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেঠলি ২০১৭-১’র বাজেট পেশ করার সময়ে ‘রাষ্ট্রীয় রেল সংরক্ষা কোষ’ নামাঙ্কিত ৫ বছরের জন্য এক লক্ষ কোটি টাকার একটি তহবিল গড়ে তোলেন। এই ধার্য তহবিল সিড ক্যাপিটাল হিসাবে সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়, আর ঠিক ছিল রেল নানা উৎস থেকে এই খাতে টাকা জোগাবে।

বালাসোরে মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনার পর সিএজি’র এই চাপা পড়ে থাকা রিপোর্ট সামনে এল। আর তা মেলে ধরলো এই করুণ ছবি। এই রিপোর্ট ভারতীয় রেলের জন্য তৈরি করা ২০১৫ সালের এক শ্বেতপত্রকে উল্লেখ করে জানিয়েছে যে তাতে বলা হয়েছিল ১.১৪ লক্ষ কিলোমিটার রেল নেটওয়ার্কের জন্য ৪,৫০০ কিমি যে ট্র্যাক আছে, তা প্রতি বছর নবীকৃত করতে হবে। আর এটাই হল সুরক্ষা তহবিল গঠন করার প্রধান উদ্দেশ্য ।

সিএজি রিপোর্টে দেখিয়েছে, ২০১৭ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ২,০১৭ ট্রেন দুর্ঘটনার মধ্যে ১,৩৯২টির ক্ষেত্রে অর্থাৎ ৬৯ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটে লাইনচ্যুতির কারণে। রেলের পরিভাষায় গুরুতর দুর্ঘটনা হল সেগুলোই যাতে প্রাণহানি ঘটে, আর মুখোমুখি সংঘর্ষ বা বে-লাইন হওয়ার ফলে দুর্ঘটনার হার প্রায় ৮০ শতাংশ।

অরুণ জেঠলি গঠিত সুরক্ষা তহবিল রক্তাল্পতায় ভুগছিল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, প্রতি বছর ২০,০০০ কোটি টাকা সুরক্ষা তহবিলে জমা করা হবে। এরমধ্যে ১৫,০০০ কোটি টাকা কেন্দ্র দেবে বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে, আর অবশিষ্ট ৫,০০০ কোটি টাকা রেল সংগ্রহ করবে তার আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র থেকে। চার বছরে রেলের ২০,০০০ কোটি টাকা ওই তহবিল খাতে গচ্ছিত রাখার কথা ছিল। কিন্তু, তারা ৪,২২৫ কোটি টাকা জমা করে, ফলে ঘাটতি হয় ১৫,৭৭৫ কোটি বা ৭৮.৯ শতাংশ। এই ঘাটতির ফলে সিএজি তার রিপোর্টে উল্লেখ করে, সুরক্ষা তহবিল গঠন করার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

সিএজি এটাও দেখায় যে রেলের উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিরা ব্যয় সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সমস্ত নিয়মকে লঙ্ঘন করে এমন সমস্ত খাতে তা খরচ করে যার সঙ্গে রেল সুরক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। কাপ-প্লেট, পদযুগল মালিশ করার যন্ত্র, আসবাব পত্র, শীতকালীন জ্যাকেট, কম্পিউটার, শৌচালয় তৈরি, ফুলবাগিচা প্রভৃতি খাতে ব্যয় করা হয় সুরক্ষা তহবিলের টাকা।

সিএজি রিপোর্টে দেখিয়েছে তহবিলের টাকা খরচ ক্রমেই কমতে থাকে। ২০১৭-১৮-তে ওই খাতে খরচ হয়েছিল ৮১.৫৫ শতাংশ; ২০১৯-২০তে তা কমে দাঁড়ায় ৭৩.৭৬ শতাংশ। রেললাইন নবীকরণের জন্য ২০১৮-১৯ বরাদ্দ হয়েছিল ৯,৬০৭.৬৫ কোটি টাকা। কিন্তু ২০১৯-২০-তে তা কমে দাঁড়ায় ৭,৪১৭ কোটি টাকা।

রেল দপ্তরকে যে তহবিল দেওয়া হয়েছিল, সেটা পর্যন্ত তারা খরচ করতে পারেনি। ২০১৭-১৮ সালে সাতটি জোনাল রেল সুরক্ষা খাতে খরচ করতে না পেরে ফেরত দেয় ২৯৯ কোটি টাকা। একইভাবে ২০১৮-১৯ সালে ন’টি জোনাল রেল ফেরত দেয় ১৬২.৮৫ কোটি টাকা খরচ করতে না পেরে। ২০১৯-২০-তে পাঁচটি জোনাল রেল, একই কারণে ফেরত পাঠায় ১১.৬৮ কোটি টাকা। ২০১৭-২১ পর্যায়ে ১,১২৭টি ট্র্যাক থেকে বেলাইনের ঘটনা ঘটে, যারমধ্যে ট্র্যাক নবীকরণ না হওয়ার কারণের জন্য ২৮৯টি দুর্ঘটনা হয় ।

(সূত্রঃ দ্য টেলিগ্রাফ, অনলাইন, ১২ জুন ২০২৩)

পঞ্চায়েত নির্বাচন এসে গেল। আগামী দিনগুলোতে রাজ্য রাজনীতি এই নিয়ে সরগরম থাকবে৷ একদিকে যেমন রাজনৈতিক চাপান-উতোর চলবে, তেমনি বাহুবলের আস্ফালনের খবরে যে সংবাদমাধ্যম ভরে থাকবে, তা নিয়েও কোনও সন্দেহ নেই। আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণ করে ভোট ঘোষণা হতে না হতেই মারামারি এমনকী প্রাণহানির ঘটনাও ঘটতে শুরু করে দিয়েছে এরমধ্যেই।

এইসব গরম খবরে আলোড়িত হতে হতে কিছু জরুরি প্রসঙ্গের দিকে তেমন করে নজর দেওয়া হয় না। অথচ রাজ্যের স্বার্থে, বৃহত্তর সমাজ ও সুস্থ রাজনীতির স্বার্থে নজর দেওয়া দরকার৷

অকৃষি অর্থনীতির প্রভূত বিকাশ সত্ত্বেও আমাদের দেশ তথা রাজ্যের গ্রামীণ অংশ এখনো মূলত কৃষিনির্ভর৷ একজন কৃষক অবশ্য শুধুই চাষের কাজ করেন তা নয়। দেখা যাবে যিনি ধানের মরসুমে ধানের চাষ করছেন, তিনিই হয়তো অন্য সময়ে গ্রাম লাগোয়া শহরে যাচ্ছেন দিনমজুরির কাজ করতে। যিনি মূলত দিনমজুরি করেন নানা জায়গায়, দেখা যাবে তিনিও হয়তো ধানের মরসুমে প্রতিবেশীর জোতে ক্ষেতমজুর হিসেবে কাজ করছেন কটা দিন। প্রান্তিক কৃষক নিজের জমিতে যেমন খাটেন, তেমনি অন্যের জমিতে বা অন্য কাজে শ্রম দিয়ে আয়ের চেষ্টা করেন বলেই তিনি প্রান্তিক কৃষক। আবার মধ্য কৃষক নিজের জমিতে চাষের জন্য নিজে শ্রম দেন আবার শ্রমশক্তি কেনেনও কিছু পরিমাণে। ধনী চাষি অবশ্য নিজে চাষে অল্প শ্রম দেন বা দেন না। শ্রমশক্তি কিনেই তার জমির চাষবাস হয়।

অর্থাৎ চাষের কাজ এখনো গ্রামে মজুরি শ্রমিকের একটা আয়ের বড় জায়গা। এই মজুরিটা কতটা হবে তা নির্ভর করে চাষের লাভ লোকসানের ওপর। আজকের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতি বুঝতে, গ্রামের মানুষ কেমন আছেন তা জানতে চাষের লাভ-ক্ষতি ও কৃষি অকৃষি আয় নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা কী তথ্য তুলে আনছে সে দিকে চোখ রাখা যেতে পারে।

ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলিতে কিছুদিন আগে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-চিত্র সম্পর্কে। রথীন্দ্রনাথ প্রামাণিক সেই গবেষণা নিবন্ধে চারটি জেলার ওপর করা এক সমীক্ষার ভিত্তিতে এমন কিছু বিষয় আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন, যা বেশ মনযোগ দাবি করে। এই সমীক্ষা করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলার কয়েকটি ব্লকে। জেলাগুলির মধ্যে আছে উত্তরবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি, দক্ষিণবঙ্গের বর্ধমান ও পুরুলিয়া। দু’টি জেলা — উত্তর দিনাজপুর ও বর্ধমান অগ্রণী কৃষি জেলা। অপর দু’টি জলপাইগুড়ি ও পুরুলিয়া কৃষিতে পিছিয়ে থাকা। এই চারটি জেলায় করা সমীক্ষা থেকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছিল কৃষি থেকে আয় কেমন হচ্ছে, কৃষকদের স্বচ্ছলতা আর দারিদ্র কেমন, পারিবারিক আয়ের মধ্যে কৃষি ও অকৃষি বিভিন্ন দিকের অনুপাত কেমন ইত্যাদি। বিভিন্ন ফসল চাষের আনুপাতিক লাভ লোকসানের হিসাবও নিতে চেয়েছে এই সমীক্ষা।

দেখা যাচ্ছে যে এইসব জেলায় প্রধান যে সব জিনিসের চাষ হয় তার মধ্যে আছে ধান, গম, পাট, বিভিন্ন রকমের ডাল, আলু, শাকসবজি ও ফল। দেখা যাচ্ছে যে শাকসব্জি ও ফল ছাড়া অন্যান্য চাষে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে অনেকক্ষেত্রে এবং ক্ষতির বহর এতই বেশি মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে এত ক্ষতির মুখোমুখি হওয়া চাষাবাদের ভবিষ্যৎ কেমন। বেশিরভাগ গ্রামীণ পরিবারের আয়ের বড় অংশই এখন আসে অকৃষি বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। সমীক্ষা করা জেলাগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে গ্রামীণ পরিবারগুলির মাসিক গড় আয় ৮,২৭০ টাকা। এরমধ্যে চাষবাস থেকে আসে ২,৪৮৭ টাকা মতো। যা সামগ্রিক আয়ের মাত্র ৩০ শতাংশ। এরমধ্যে ফসলের চাষ থেকে আসে ২৪ শতাংশ, পশুপালন থেকে ৫ শতাংশ আর ফলমূল শাকসব্জী ইত্যাদি অন্যান্য চাষ থেকে আসে ১ শতাংশ।

আয়ের বেশিরভাগটাই আসে নানারকম ভাতা ও মজুরি বা মাইনে থেকে। প্রায় ৪৬ শতাংশ আয়ের উৎস এই মজুরি বা ভাতা। ব্যবসা থেকে আসে ১৮ শতাংশ আয়। অন্যান্য উৎস থেকে আসে ৬ শতাংশ।

চাষ থেকে আয়ের ক্ষেত্রে ওপরে একটা গড়পড়তা হিসেব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কিন্তু চাষ থেকে আয়ের ব্যাপারটি কিন্তু একরকম নয়। যেমন উত্তর দিনাজপুর আর বর্ধমানের চাষিরা আয়ের জন্য খাদ্যশস্যর চাষের ওপর বেশি নির্ভর করেন, শাকসব্জি চাষের ওপর জলপাইগুড়িতে নির্ভরতা বেশি। আবার পুরুলিয়াতে পশুপালনের ওপর নির্ভরশীলতা বেশি।

কৃষক পরিবারের আয়ের অনুপাত চাষের জমির পরিমাণের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে। প্রান্তিক কৃষক পরিবার যাদের জমির পরিমাণ খুব কম, তাদের পারিবারিক মাসিক আয়ের ৮৬ শতাংশই আসে অকৃষি উৎস থেকে। মাঝারি পরিমাণ জমি যাদের আছে, তাদের পারিবারিক মাসিক আয়ের ৬৩ শতাংশ আসে অকৃষি উৎস থেকে। জমির পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যও এই সমীক্ষা থেকে উঠে এসেছে। দেখা যাচ্ছে ৭৭ শতাংশ পরিবারই প্রান্তিক চাষি। তাদের জমির পরিমাণ ১ হেক্টর বা সাড়ে সাত বিঘারও কম। যাদের থেকে ১ থেকে ২ হেক্টর জমি আছে, সেইরকম ছোট চাষি মোট কৃষকের ১৮.৭৫ শতাংশ। মধ্য কৃষক, যাদের জমির পরিমাণ ৪ থেকে ১০ হেক্টর তারা ৩.৩ শতাংশ আর বড় কৃষক, যাদের জমির পরিমাণ ১০ হেক্টর বা ৭৫ বিঘার বেশি, তারাও মোট কৃষকের ৩.৩ শতাংশ।

শুধু যে জমির পরিমাণের ওপর কৃষি ও অকৃষি আয়ের অনুপাতই বদলে যায় তা নয়। সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে অকৃষি আয়ের একটি প্যাটার্ন বা ধারাও জমির পরিমাণের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। মধ্য বা ধনী চাষি পরিবারগুলির অকৃষি আয়ের উৎস হল ব্যবসা, পরিবহণ, দোকানদারি বা চাকরি। অন্যদিকে প্রান্তিক ও ছোট পরিবারগুলির অকৃষি আয়ের উৎস হল বিভিন্ন ধরনের ঠিকা কাজ।

তবে চাষ থেকে আয় যেভাবে দ্রুত হারে কমছে, তাতে সব ধরনের গ্রামীণ পরিবারই ক্রমশ বেশি বেশি করে বিভিন্ন অকৃষি কাজের দিকে ঝুঁকছেন। কৃষির অলাভজনক হয়ে পড়ার আতঙ্কজনক তথ্য এই সমীক্ষা থেকে উঠে এসেছে।

প্রতি হেক্টর (সাড়ে সাত বিঘা) জমি চাষ করে কোন ফসলে কতটা লাভ ক্ষতি হচ্ছে আর জেলাভিত্তিক এই ছবিটা কীভাবে বদলে বদলে যাচ্ছে — সেই হিসাবটা দেখা যাক। বর্ধমানে একর প্রতি ধান চাষে লাভ ৫,৬৪৪ টাকা আর উত্তর দিনাজপুরে সেটা ৩,৭১৮ টাকা। আবার ধান চাষে লাভের বদলে ক্ষতি হচ্ছে জলপাইগুড়ি ও পুরুলিয়া জেলায়। জলপাইগুড়িতে হেক্টর প্রতি ক্ষতি ১,৮৮২ টাকা আর পুরুলিয়ায় এটা হেক্টর প্রতি ৪,১৩৩ টাকা। আলু চাষে বর্ধমানে হেক্টর প্রতি লাভ ১২,৮৯৪ টাকা। কিন্তু উত্তর দিনাজপুর, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি — সর্বত্রই আলু চাষিরা ব্যাপক লোকসানের মুখোমুখি হয়েছেন। হেক্টর প্রতি আলু চাষে উত্তর দিনাজপুরে ৫৪,৩১৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে, পুরুলিয়াতে হয়েছে ৬১,৩৬৫ টাকা আর জলপাইগুড়িতে ৬২,৩৬৪ টাকা। গম, ডাল, তৈলবীজ বা পাট চাষেও সর্বত্রই হয় ক্ষতি হয়েছে বা সামান্য লাভ হয়েছে, পরিশ্রমেরও দাম মেলেনি।

কেবল ফল ও শাকসব্জি চাষ চাষিকে সর্বত্রই লাভের মুখ দেখিয়েছে। উত্তর দিনাজপুরে এই ধরনের চাষের তথ্য নেই। বর্ধমানে এই চাষে লাভ হেক্টর প্রতি ১,৭৮,৭৫৮ টাকা, পুরুলিয়াতে ২৫,২২৪ টাকা আর জলপাইগুড়িতে ১,৯৩,৮৬০ টাকা। তবে খুব সামান্য জমিতেই এইসব চাষ হয়, তাই সামগ্রিকভাবে ম্লান কৃষি-চিত্রকে এই পরিসংখ্যান উজ্জ্বল করতে পারে না।

চাষ কেন লাভজনক নয়, কেন এতে ক্ষতি — সেই নিয়ে এই গবেষণাপত্রে কিছু পর্যবেক্ষণ রয়েছে। মূলত ১৯৯০’র পর থেকে চাষের ক্ষেত্রে মন্দা দেখা গেছে। নয়া আর্থিক নীতিমালার সঙ্গে এর সরাসরি সম্পর্ক আছে। যেভাবে কৃষিতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়বরাদ্দ কমেছে, বিভিন্ন ভর্তুকি তুলে নেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধে অপ্রতুল হয়েছে, কৃষিপণ্যর সরকারি খরিদ কমেছে, সরকারী ঋণের সুবিধে কমে চড়া সুদের মহাজনী ঋণের ফাঁদে চাষি নতুন করে আবদ্ধ হয়েছে — তা কৃষির ক্ষেত্রে বিরাট সঙ্কট ডেকে এনেছে। কৃষির সঙ্কটমোচনের প্রশ্নটি তাই নীতি বদলের লড়াইয়ের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের প্রচারে দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরতান্ত্রিক আগ্রাসনের নানা জ্বলন্ত ও দৈনন্দিন সমস্যাগুলি তো আসবেই। তার পাশাপাশি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবেই আনা দরকার চাষের অলাভজনক হয়ে পড়া ও তার সমাধান হিসেবে সরকারী নীতি বদলের দিকটিকেও।

- সৌভিক ঘোষাল

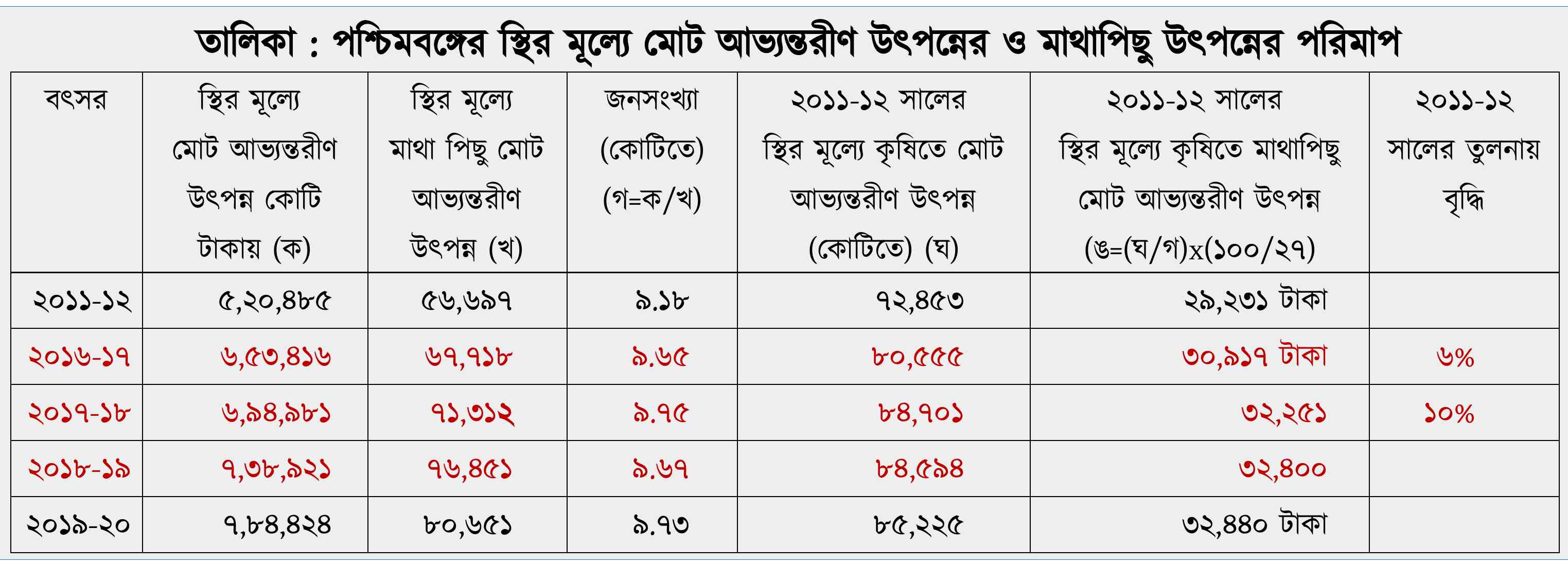

বছর তিন-চার আগে কলকাতা শহরের বাস স্ট্যান্ডগুলি থেকে শুরু করে খবরের কাগজের পাতায় মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সমেত বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছিল যে, এরাজ্যে কৃষকের আয় তৃণমূল শাসনের ৭ বছরে ৩ গুণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ সালের বাজেট পেশ করতে গিয়ে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বলেছিলেন, “এই রাজ্যে কৃষকের বার্ষিক আয় ২০১১ সালে যেখানে ছিল ৯১,০০০ টাকা, ২০১৬-১৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বার্ষিক ২,৩৯,০০০ টাকা”। ২০১৮-১৯ সালের বাজেট বক্তৃতায় তিনি পুনরায় বলেন, “...সেখানে বাংলায় তাদের গড় আয় ২০১০-১১ সালের ৯১,০২০ টাকা থেকে তিনগুণ বেড়ে ২০১৭-১৮ সালে ২,৯১,০০০ টাকা হয়েছে।”

এরাজ্যের কৃষকদের আয়ের এই হিসেবের ভিত্তি কী তা বোঝাও যাচ্ছে না, জানাও যায়নি। তথ্য অনুসারে ২০১৭-১৮ সালে এরাজ্যের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় (জিএসডিপি) ছিল চলতি মূল্যে ৯০,৪১৭ টাকা, ২০১১-১২ সালে তা ছিল ৫৬,৬৯৩ টাকা। ফলে ওই ৫ বছরে চলতি মূল্যে রাজ্যবাসীর মাথা পিছু আয় বেড়েছে সাকুল্যে ৬০ শতাংশ। যেহেতু দ্রব্যমূল্য বেড়েছে বা টাকার দাম কমেছে তাই ওই বৃদ্ধিও প্রকৃত বৃ্দ্ধি নয়। সেটা মাপতে গেলে ওই দু’টি পরিমাপকে স্থির মূল্যে ধরতে হবে। পশ্চিমবঙ্গবাসীর মাথাপিছু জিএসডিপি স্থিরমূল্যে (২০১১-১২ সালের মূল্যে) ২০১১-১২ সালে ছিল ৫৬,৬৯৩ টাকা, ২০১৬-১৭ সালে তা বেড়ে ৬৭,৭১৮ টাকা হয়েছে; অর্থাৎ সাকুল্যে ২০ শতাংশ বেড়েছে। যেহেতু কৃষি ক্ষেত্রে মাথা পিছু আয় অন্য ক্ষেত্রগুলি থেকে কম, তাই ধারণা করা যায় যে, কৃষকের আয় ওই ৫ বছরে ২০ শতাংশর থেকে কম বেড়েছে। অন্যদিকে ২০১৭-১৮ সালে রাজ্যবাসীর মাথাপিছু আয় চলতি মূল্যে বেড়ে হয়েছিল ৯৯,৯৬৯ টাকা। ফলে ২০১১-১২ সালে তুলনায় তা চলতি মূল্যে বেড়েছিল ৭৬ শতাংশ। স্থিরমূল্যে ২০১৭-১৮ সালে রাজ্যবাসীর মাথাপিছু আয় হয়েছিল ৭১,৩১২ টাকা। ফলে রাজ্যবাসীর মাথাপিছু আয় ২০১১-১২ সালের তুলনায় প্রকৃত পক্ষে ২৬ শতাংশ বেড়েছে (৬ বছরে)। সারা রাজ্যবাসীর গড় আয় যেখানে সর্বোচ্চ হিসেবেও ২০১১-১২ সালের তুলনায় ৬ বছরে ৭৬ শতাংশের বেশি বাড়েনি, তাও চলতি মূল্যে, সেখানে কৃষকদের গড় আয় ২০১০-১১ সাল থেকে ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত এই ৭ বছরে ২০০ শতাংশ বেড়ে ৩ গুণ হয়েছে তা অতিশয়োক্তি বললেও কম বলা হবে, বলা উচিৎ অসত্য ভাষণ।

আরেকটি দিক দিয়ে কৃষি আয়ের পরিমাণ ও তার বৃদ্ধির হিসেব করা যেতে পারে। ২০১১-১২ সালে এবং ২০১৬-১৭ সালের পশ্চিমবঙ্গের চলতি মূল্যে নীট আভ্যন্তরীণ উৎপন্ন ও মাথা পিছু আভ্যন্তরীণ উৎপন্নর সঙ্গে অনুমিত জনসংখ্যার পরিমাপ পেতে পারি। নাবার্ডের ২০১৬-১৭ সালের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সমীক্ষা থেকে অনুমান করা যেতে পারে রাজ্যের ২৭ শতাংশ মানুষ মূলত কৃষক থেকে আয় করে। ফলে ওই অনুমিত জনসংখ্যার ২৭ শতাংশকে কৃষিনির্ভর হিসেবে গণ্য করে কৃষিতে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপন্নের মূল্য থেকে মাথা পিছু মোট আভ্যন্তরীণ কৃষি উৎপন্ন নির্ধারণ করা যায়। ওই হিসেবে চলতি মূল্যে ২০১৬-১৭ সালে কৃষিতে মাথাপিছু গড় আয় দাঁড়াচ্ছে ৪৬,১৯৮ টাকা, ২০১৭-১৮ সালে ৪৯,৮৩৯ টাকা। ফলে ২০১১-১২ সালের তুলনায় ৫ বছরে ও ৬ বছরে বৃদ্ধির হার দাঁড়াচ্ছে যথাক্রমে ৫৮ শতাংশ ও ৭০ শতাংশ। স্থিরমূল্যে ওই দুটি সময়কালে বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬ শতাংশ ও ১০ শতাংশ মাত্র। সুতরাং কৃষকের আয় ২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮ এই ৭ বছরে ৯১,০২০ টাকা থেকে ২২০ শতাংশ বেড়ে ২,৯১,০০০ টাকা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ অলীক মনে হচ্ছে। নিচের তালিকাকে অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ সালে কৃষি ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় সামান্যই বেড়েছে।

ফলে ২০১৬-১৭ সালে কৃষকদের বার্ষিক মাথা পিছু আয় ২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা হওয়ার যে ঘোষণা অর্থমন্ত্রী ২০১৮-১৯ সালের বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন বা ২০১৯-২০ সালের বাজেট বক্তৃতায় কৃষকদের মাথা পিছু বার্ষিক ২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকার যে উল্লেখ তিনি করেছেন তার কোনো ভিত্তি তো নেইই, উপরন্তু তিনি তাদের আয় নিয়ে নির্মম রসিকতা করছেন।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দপ্তর (এনএসএসও) কর্তৃক ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে (৭০তম দফা) প্রকাশিত গ্রামীণ পরিবার সমূহের পরিস্থিতি মূল্যায়ন সমীক্ষা অনুসারে জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৩ কৃষি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে কৃষক পরিবারের বার্ষিক আয় ছিল ৪৭,৭৬০ টাকা, অর্থাৎ পরিবার পিছু সদস্য সংখ্যার গড় নাবার্ড-এর পূর্বে উল্লেখিত সমীক্ষা অনুযায়ী ৪.২ ধরলে, মাথা পিছু বার্ষিক আয় ১১,৩৭১ টাকা। কৃষক পরিবারের সব আয় কৃষি থেকে আসে না। এনএসএসও’র উপরোক্ত সমীক্ষা অনুযায়ী, কৃষি থেকে পরিবার পিছু মাসিক নীট আয় ৯৭৯ টাকা, অর্থাৎ বার্ষিক ১১,৭৪৮ টাকা বা মাথা পিছু বার্ষিক ২,৭৯৭ টাকা। পরবর্তীতে নাবার্ডের ২০১৬-১৭ সালের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সমীক্ষা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের কৃষক পরিবারের মাসিক সামগ্রিক গড় আয় দাঁড়িয়েছে ৭,৭৫৬ টাকা,বা বার্ষিক ৯৩,০৭২ টাকা। মাথাপিছু হিসেবে বার্ষিক ২২,১৬০ টাকা।

সব মিলিয়ে কোনো হিসেবই ২০১৬-১৭ সালের ২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা বার্ষিক বা ২০১৮-১৯ সালের ২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকার ধারে কাছে পৌছচ্ছে না। আয়ের ক্ষেত্রে যখন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ধারাবাহিক অনৃত ভাষণ চলছে, ঠিক তখনই রাজ্যের কৃষক পরিবারগুলি ঋণ ভারে ন্যুব্জ হচ্ছে। নাবার্ডের পূর্বোক্ত সমীক্ষা অনুসারে ২০১৬-১৭ কৃষি বৎসরে ৩২ শতাংশ পরিবার ঋণ নিয়েছে নুতন করে। অপরদিকে সামগ্রিকে ৩৭ শতাংশ পরিবার ঋণগ্রস্ত রয়েছে। যখন এরাজ্যের প্রায় ৯০শতাংশের বেশি কৃষক ছোট ও প্রান্তিক চাষী, যখন কৃষিতে মূল সমস্যা হল ফসলের ন্যায্য দাম ও ঋণের বোঝা, যখন কৃষকের আত্মহত্যা চলতে থাকলেও রাজ্য সরকার স্বীকার করতে নারাজ, তখন কৃষকদের আয় ৩ গুণ করে দেওয়ার ঢাক পিটিয়ে কৃষির সমস্যা থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকা হচ্ছে।

কৃষিতে, এবং মূলত, কৃষিতে মূলধনী খাতে, বিশেষত সেচের বন্দোবস্তে বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়ের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে রাজ্য সরকারের কৃষি উন্নয়নের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে জানাবোঝা যায়। বাজেট বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে যতটা ঔদার্য দেখানো হয় সেই বরাদ্দকে প্রকৃত ব্যয়ে রূপান্তরের ক্ষেত্রে ততটাই ঔদাসীন্য দেখা যায়। যদি বা রাজস্বখাতে (অর্থাৎ বেতন ও বিবিধ তাৎক্ষণিক বিষয়ে ব্যয়ের ক্ষেত্রে) প্রকৃত ব্যয় অনেকটাই বাজেটের কাছাকাছি পৌঁছায়, মূলধনীখাতে ব্যয় বরাদ্দও কম, প্রকৃত ব্যয় তার থেকে অনেক কম। যেমন ২০১৩-১৪, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৯-২০ সালে কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্রে রাজস্ব খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ৩০৮২, ৪০৭০, ৪৫৭৮ ও ৮২০০ কোটি টাকা; ওই ৪ বছরে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২০৩১, ৩২৬৫, ৩৭৩০ ও ৪৫৮৬ কোটি টাকা; যা বাজেট বরাদ্দের যথাক্রমে ৬৬ শতাংশ, ৮০ শতাংশ, ৮১ শতাংশ ও ৫৬ শতাংশ মাত্র। আদতে কৃষি ও সহযোগী খাতে বা সেচ ও বন্যারোধের খাতে (রাজস্ব হিসাবে ও মূলধনী হিসাবে) প্রকৃত ব্যয় প্রায় কখনোই বাজেট বরাদ্দকে টপকে যেতে পারেনি। পরের তালিকা দেখলে তা ভালোভাবে বোঝা যাবে। লক্ষ্যণীয়, মূলধনী খাতে প্রকৃত ব্যয় অনেক ক্ষেত্রেই বাজেট বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক হয়েছে। কোনো বছরেই তা উল্লিখিত দুটি খাত মিলিয়ে ৬৫ শতাংশ ছাড়ায়নি। অধিকাংশ বছরেই তা অত্যন্ত কম, অর্ধেকেরও অনেক কম। কৃষিতে মূলধনী ব্যয় ব্যতিরেকে কৃষিকে লাভজনক ও উৎপাদনশীল করে তোলা যায় না।

কৃষকের ও কৃষির অবস্থাকে পর্যালোচনা করার জন্য আর কয়েকটি বিষয়কে সংক্ষেপে দেখা যাক। রাজ্যের নীট কর্ষিত এলাকা ২০১০-১১ সালের তুলনায় ২০১৮-১৯ সালে প্রায় ৬ শতাংশ বেড়েছে, তবে ৮০-৮১ সালের তুলনায় তা ৪.৫ শতাংশ মত কমেছে। মোট কর্ষিত (বারবার একই জমিতে চাষ করার ফলে মোট কর্ষিত এলাকা নীট কর্ষিত এলাকার থেকে বেশি হয়) এলাকা ২০১০-১১ সালের তুলনায় ২০১৮-১৯ সালে ১৩ শতাংশ বেড়েছে। এর কারণ হচ্ছে গড় চাষের নিবিড়তার (ক্রপিং ইনটেনসিটি) বৃদ্ধি। সম পরিমাণ জমিতে যদি ১ বার চাষ করা হয় তাহলে চাষের নিবিড়তাকে ১০০ ধরা হয়, ২ বার করা হলে তা ২০০। ২০১০-১১ সালে ওই নিবিড়তা ছিল ১৭৭, ২০১৮-১৯ সালে তা ৭ শতাংশ বেড়ে ১৯০ হয়েছে। সমগ্র ভারতের তুলনায় ওই নিবিড়তা পশ্চিমবঙ্গে বেশ বেশি। সারা ভারতে সেটির মান ১৪২। ভারতের বড় রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এক্ষেত্রে ২০১৮-১৯ সালে তৃতীয় স্থানে আছে। কেবল তাই নয়, ২০১০-১১ থেকে ২০১৮-১৯ এই ৭ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মত ক্রপিং ইনটেনসিটি বাকি দুটি উপরে থাকা রাজ্য হরিয়ানা বা পাঞ্জাবের বাড়েনি। হরিয়ানায় তা সামান্য কমেছে, পাঞ্জাবে তা ০.৫ শতাংশ বেড়েছে।

২০১০-১১ সালে কৃষি মজুরদের গড় দৈনিক মজুরি ছিল ১৩০ টাকা। ২০১৯-২০ সালে তা বেড়ে ৩০২ টাকা হয়েছে। ফলে বৃদ্ধির পরিমাণ ৮ বছরে ১৩২ শতাংশ, অবশ্যই চলতি মূল্যে। সমসময়ে সমগ্র ভারতে কৃষি মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩৮ শতাংশ, ১৪৫ টাকা দৈনিক থেকে বেড়ে ৩৪৫ টাকা দৈনিক হয়েছে। গড় দৈনিক কৃষি মজুরি সব থেকে বেশি কেরালায়, ৭০০ টাকা। তারপরে হরিয়ানায়, ৪৫২ টাকা, তামিলনাড়ুতে ৩৮৭ টাকা, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩৭৫ টাকা, কর্ণাটকে ৩৬৭ টাকা, মধ্যপ্রদেশে ৩২২ টাকা। উল্লেখযোগ্য ভারতের ‘আদর্শ’ রাজ্য গুজরাটে কৃষি মজুরির দৈনিক গড় মাত্র ২৪৫ টাকা। সামগ্রিকে কৃষি মজুরির ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে রয়েছে, কী পরিমাণে কী বৃদ্ধির হারে।

জমির একক পরিমাণ পিছু উৎপাদনশীলতার দিকে চোখ ফেরালে দেখা যাবে যে, পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র ভারতের নিরিখে খুব ভালো অবস্থায় নেই। ২০১৯-২০ সালে পশ্চিমবঙ্গ ধান উৎপাদনে প্রথম স্থানে ছিল। কিন্তু হেক্টর পিছু ধান উৎপাদনের নিরিখে বড় রাজ্যগুলির মধ্যে স্থান দশম। এরাজ্যে ধান উৎপাদনে ব্যবহৃত জমিতে প্রতি হেক্টরে ২,৮৯২ কেজি উৎপাদন হয়েছিল ওই বছরে। পাঞ্জাবে তা ছিল ৪,০৩৪ কেজি, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩,৭৬৫ কেজি, তামিলনাড়ুতে ৩,৭৬৯ কেজি, তেলেঙ্গানাতে ৩,৬৯৪ কেজি। ফলে উৎপাদনের পরিমাণে প্রথম হওয়াটি তেমন বড় কিছু বলে মনে হচ্ছে না, অন্তত কৃষকের আয়ের দিক থেকে দেখলে। সাম্প্রতিক কালে আমাদের রাজ্যে ডাল উৎপাদন খানিক বেড়েছে। যদিও সারা ভারতের নিরিখে সেটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ২০১০-১১ সালের ১,৭৬,০০০ টন উৎপাদনের তুলনায় ২০১৯-২০ সালে ৩,৮৪,০০০ টন উৎপাদনের অর্থ হল ১১৮ শতাংশ বৃদ্ধি, যেখানে সমসময়ে সারা ভারতে তা ১৮২.৪ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ২৬ শতাংশ বেড়ে ২৩০.৩ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হল, ২০১০-১১ সালে ডালের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের হেক্টর পিছু উৎপাদনশীলতা ছিল ৮৯৮ কেজি, যা ২০১৯-২০ সালে কমে হয়েছে ৮০০ কেজি। কিন্তু সারা ভারতে ওই গড় উৎপাদনশীলতা বেড়েছে, ৬৯১ কেজি থেকে ৮২৩ কেজি হয়েছে। পাট উৎপাদনের সিংহভাগ এরাজ্যেই হয়। ২০১৯-২০ সালে সারা ভারতের ৯৪.৫ লক্ষ বেল পাট উৎপাদনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই হয়েছে ৭৯ লক্ষ বেল। তবে সারা ভারতে ২০১০-১১ সালে উৎপাদনশীলতা ছিল হেক্টর পিছু ২,৩২৯ কেজি, যা ২০১৯-২০ সালে ১৬ শতাংশ বেড়ে ২,৭০৬ কেজি হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তা বেড়েছে সাকুল্যে ৯ শতাংশ, হয়েছে ২,৫৭৭ কেজি থেকে ২,৮১৫ কেজি। তৈলবীজ উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে এরাজ্যে সম্প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ২০১০-১১ সালে উৎপদন হযেছিল ৭ লক্ষ টন যা সারা ভারতের ভোজ্য তৈলবীজ উৎপাদনের ২.২ শতাংশ ছিল। ২০১৯-২০ সালে তা বেড়ে ১০ লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছে, যা ওই বছরে দেশের সামগ্রিক উৎপাদনের ৩.২ শতাংশ। আলু চাষে পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতে উৎপাদনের পরিমাণের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। দেশের মোট ৪৮৬ লক্ষ টন আলু উৎপাদনের মধ্যে ১২৬ লক্ষ টন এরাজ্যে উৎপাদিত হয়েছে, অর্থাৎ ২৬ শতাংশ। কিন্তু ২০১০-১১ সালের তুলনায় এরাজ্যে আলু উৎপাদন কমেছে। ওই বছর উৎপাদিত হযেছিল ১৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন। সরা ভারতে হয়েছিল ৪২৩ লক্ষ মেট্রিক টন। ফলে পশ্চিমবঙ্গে সারা ভারতের ৩২ শতাংশ আলু উৎপাদিত হয়েছিল। হেক্টর পিছু উৎপাদনশীলতাও আলুর ক্ষেত্রে কমেছে। ২০১০-১১ সালে তা ছিল ৩৩ মেট্রিক টন; ২০১৯-২০ সালে যা কমে দাঁড়িয়েছে ২৮.৯ মেট্রিক টনে। সমসময়ে সারা ভারতে হেক্টর পিছু গড় উৎপাদনশীলতা ২২.৭ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ২৩.৬ মেট্রিক টন হয়েছে।

সারা দেশ জুড়েই খাদ্য শস্য ও পাটের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বছর বছর ঘোষণা করা হয়ে তাকে। তবে যদি চাষিদের কাছ থেকে ওইসব কৃষিজ দ্রব্য কেনার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত না করা হয় তাহলে কৃষক সেই দামের নীচের দামেই অভাবী বিক্রি করতে বাধ্য হয়। পশ্চিমবঙ্গে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ফসল কেনার ব্যবস্থা ভালো নয়। অনেকক্ষেত্রেই মান্ডিতে ফসল নিয়ে গিয়ে বিবিধ বিধিনিষেধের কারণে ছোট চাষি বিক্রি করতে পারে না। ফেরত আনার খরচ এড়াতে মান্ডির বাইরেই কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আলু চাষের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যও নেই। ফলে ফসল ওঠার সময়ে অভাবী বিক্রি করারা তাগিদে চাষি যথোপযুক্ত মূল্যে বিক্রি করতে পারে না।

সামগ্রিকে একথা বলা যেতে পারে কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত জমি, কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনশীলতা, কৃষি নিবিড়তা এমন কোনো দারুণ উন্নতির দিকে দিক নির্দেশ করছে না যাতে কৃষকের বিপুল উন্নতি হয়েছে বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি হলেও তা কৃষকের আয় নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি করেছে একথা বলা যায় না। তাছাড়া কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির কথা ভাবতে গেলে এটাও মনে রাখতে হবে যে, ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ এই ৯ বছরে ৬-৭ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিতেও সেই অনুপাতে জনসংখ্যা বেড়েছে ধরে নিলে কৃষকের মাথাপিছু আয়ের তেমন কোনো প্রকৃত বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে হয় না।

দ্রষ্টব্য : আলোচনাটি করার সময় অনেকক্ষেত্রে ২০১০-১১ সালের সাথে তুলনা করা হয়নি কারণ ২০১১-১২ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে জাতীয় আয় হিসেবকে আমূল পাল্টে দেওয়ার ফলে পূর্ববর্তী বৎসরগুলির ক্ষেত্রভিত্তিক আয়ের সঙ্গে ২০১১-১২ বা তার পরবর্তী বছরগুলির অনুরূপ আয়ের তুলনা সমস্যাসঙ্কুল হয় পড়েছে। দ্বিতীয়ত, আলোচনার শেষ বিন্দুটিকে ২০১৯-২০ ধরা হয়েছে কারণ ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ কোভিড পরিস্থিতি ও তদদ্ভুত লকডাউন পরিস্থিতির কারণে তৎপূর্ববর্তী বছরগুলির সঙ্গে যথেষ্ট তুলনীয় নয়। কখনো কখনো তথ্যের অভাবে শেষ বিন্দুটিকে ২০১৮-১৯ ধরা হয়েছে।

অন্য কোনো তথ্যসূত্রের উল্লেখ না থাকলে সমস্ত পরিসংখ্যান EPWRF India Time Series থেকে নেওয়া হয়েছে, তবে পরিসংখ্যানকে প্রয়োজনমত গাণিতিক হিসেব করে ব্যবহার করা হয়েছে।

- অমিত দাশগুপ্ত

ভারতের অর্থনীতির মরা গাঙে কি বান ডাকল?

২০২২-২৩ বিত্তবর্ষে জিডিপি বাড়ল ৭.২ শতাংশ হারে, পূর্ববর্তী বিত্তবর্ষে যা সম্প্রসারিত হয় ৯.১ শতাংশে। আগের বছরের তুলনায়, তার এবারের বৃদ্ধি কিছুটা নিচুতে নামলেও অর্থনৈতিকভাবে উন্নত বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশ ও প্রতিবেশীদের সাপেক্ষে ভারতকে ‘আর্থিক ক্ষেত্রে দ্রুততম বিকাশশীল দেশের’ মুকুট পরিয়েছে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলো। দৃষ্টিহীনদের রাজত্বে ভারত যেন এখন একচক্ষু রাজা!

আর, এই ‘বৃদ্ধি’তে আহ্লাদে আটখানা ভক্তকুল উদ্বাহু নৃত্য করে, নিজেরাই নিজেদের পিঠ চাপড়ে বলছে, ভারত নাকি কোভিডের ধাক্কা সম্পূর্ণ সামলে জগৎ সভায় আবার শ্রেষ্ঠ আসনটি দখল করে নিয়েছে।

বেশ কিছুদিন আগে, সংবাদ সংস্থা পিটিআই’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজন সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন, ভারতীয় অর্থনীতি খুবই বিপজ্জনক ভাবে বৃদ্ধির হিন্দু হারের (হিন্দু রেট অফ গ্রোথ) দিকে ঝুঁকে পড়ছে। বেসরকারি সংস্থাগুলোর অত্যন্ত মন্থর গতিতে বিনিয়োগ, ঋণের উচ্চহার, বৈশ্বিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধির শ্লথ গতি — এগুলোকেই তিনি এর পেছনে প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন। তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতের জিডিপি তার আগের তুলনায় (৬.৩ শতাংশ) ৪.৪ শতাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ১৩.২ শতাংশ। বৃদ্ধির এই যে অনুক্রমিক (সিকোয়েন্সিয়াল) গতি ভঙ্গ, রাজন তাকেই উদ্বেগজনক হিসাবে চিহ্নিত করে ওই মন্তব্য করেন (হিন্দু রেট অফ গ্রোথের শব্দবন্ধটি ১৯৭৮ সালে অর্থনীতিবিদ রাজ কৃষ্ণ প্রথম ব্যবহার করেন সেই সময়ে ভারতের মন্থর আর্থিক বৃদ্ধিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে)। রাজনের ওই মন্তব্যের পর ক্ষমতার অলিন্দে থাকা মোদী-ভজা অর্থনীতিবিদদের দল তেড়ে-মেরে উঠল। যাই হোক, জিডিপি বৃদ্ধির এই সরকারি গপ্পোর ‘সত্যতা’ কিছুটা কাটা-ছেঁড়া করা যাক।

বিশ্বব্যাঙ্কের পূর্বাভাস হল, চলতি অর্থবর্ষে (যা শেষ হবে ৩১ মার্চ ২০২৪) ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার হবে ৬.৩ শতাংশ, যা তাদের গতবছর অক্টোবরে করা পূর্বাভাসের তুলনায় ০.৭ শতাংশ বিন্দু কম। এর পেছনে যে কারণগুলো তারা চিহ্নিত করেছে, তা হল, সুদের উচ্চ হার, অত্যন্ত শ্লথ ভোগ ব্যয়, সরকারি খরচ কমে যাওয়া। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পথে আরও যে দু’টো উদ্বেগের কথা বিশ্বব্যাঙ্ক সামনে এনেছে, তা হল, মহিলাদের শ্রম বাজারে অংশগ্রহণের হার ২০ শতাংশের নিচে নেমে গেছে, আর, ইনফর্মাল সেক্টার থমকে থাকছে — সেটা উৎপাদনশীল হয়ে উঠতে পারছেনা, আবার সংকুচিতও হচ্ছে না। তবে, জিডিপি’র এই ৭.২ শতাংশ বৃদ্ধির হার কিছুটা ভালো হলেও, বেশ কিছু প্রশ্ন তা সামনে এনেছে।

মোদী আসার পর থেকেই দেশের অর্থব্যবস্থার হাল নিম্নগামী হতে শুরু করে। কোভিড হানা দেওয়ার পূর্বেকার চার চারটি বছরে প্রতিটি বর্ষে আর্থিক বৃদ্ধির হার তার আগেরটির তুলনায় কম ছিল। কোভিড থাবা বসাবার ঠিক আগে সেই আর্থিক বৃদ্ধির হার ঠেকেছিল চার শতাংশের নিচে। অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, অতিমারী তার ফণা না তুললে বার্ষিক বৃদ্ধির হার চার শতাংশে, অর্থাৎ, প্রতিবছর হ্রাস পেতে পেতে কোভিডের আগে ভারতে যে হারে বৃদ্ধি হচ্ছিল তা বজায় রাখা যেত। কোভিড হানায় ২০২০-২১ বিত্তবর্ষে জিডিপি কমেছিল ৬.৬ শতাংশে।

সরকার ঘোষিত পরিসংখ্যান হল সমষ্ঠিগত বা এগ্রিগেট — এখানে সেক্টর ভিত্তিক পরিসংখ্যান আড়ালে চলে গেছে। জেএনইউ’র অর্থনীতির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অরুণ কুমার দেখিয়েছেন, জিডিপি’র সবচেয়ে বড় উপাদান হল ব্যক্তিগত ভোগব্যয় বা প্রাইভেট ফাইনাল কনজামশন এক্সপেন্ডিচার। জিডিপি’তে এই অংশের অবদান গত বছরের ৬১.১ শতাংশ থেকে কমে এবছর হয়েছে ৬০.৬ শতাংশ। বিভিন্ন খাতে সরকারের ব্যয় বা গভর্মেন্ট ফাইনাল কনজামশন এক্সপেন্ডিচার ১১.২ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ১০.৩ শতাংশ। রপ্তানি কমেছে -২.৭ শতাংশ থেকে -৩.৬ শতাংশ। অর্থাৎ, বৃদ্ধির সবকটা ইঞ্জিন তার গতি হারিয়েছে।

এবার যে বৃদ্ধি হল, তার পেছনে প্রধান নায়কের ভূমিকা পালন করেছে পরিষেবা ক্ষেত্র। দেখা যাচ্ছে, ১৯৯০’র মাঝামাঝি থেকেই পরিষেবা ক্ষেত্রটি ভারতের শহুরে আর্থিক বৃদ্ধির ভাষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা পরবর্তীতেও উৎপাদন শিল্পের তুলনায় প্রধান ভূমিকা রেখে চলেছে। এই আর্থিক বৃদ্ধির নেপথ্যে শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রের অংশ নামমাত্র, ১.৩ শতাংশ। অর্থনীতিবিদ অজিত ঘোষ তার এক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে দেখিয়েছেন (ইন্ডিয়াজ এক্সক্লুসিভ গ্রোথ, ইপিডবল্যু, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩) ১৯৬০ সালের পর থেকেই ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্র একই জায়গায় রয়েছে। আগেই দেখানো হয়েছে, ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ক্রমশই কমছে যা প্রমাণ করে দেশে নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যম বর্গের নাগরিক খুবই কম ব্যয় করছেন। অর্থাৎ চাহিদা কমছে। মোদী সরকারের ন’বছরে ক্ষেতমজুর, গ্রামীণ মজুর ও নির্মাণ কর্মীদের মজুরি এক শতাংশও বাড়েনি। বিপরীতে, নির্মাণ শ্রমিকদের মজুরি কমতে কমতে ঋণাত্মকে গিয়ে ঠেকলেও এবারের জিডিপি বৃদ্ধিতে নির্মাণ ক্ষেত্রের অবদান ১০ শতাংশ! ভারতীয় আর্থিক বৃদ্ধির বিরোধাভাস এমনই পরিহাসময় পরিসংখ্যানকে তুলে ধরেছে! ১৯৭০’র মাঝামাঝি পর্যায় থেকে নির্মাণ শিল্প ক্রমবর্ধমান হারে জিডিপি’তে বেশি বেশি অবদান রাখছে, যেহেতু, গ্রামাঞ্চল থেকে বেশি বেশি করে মজুর কৃষি কাজ ছেড়ে শহরাঞ্চলে নির্মাণ কাজে যোগ দিচ্ছেন। কৃষিক্ষেত্র, বনাঞ্চল, মৎস চাষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেশিরভাগ গ্রামীণ মানুষ যুক্ত থাকলেও জিডিপি’তে এই ক্ষেত্রে অবদান দিনের পর দিন কমছে। অজিত ঘোষ তাঁর উল্লিখিত প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, একদিকে ধনী ও দক্ষতা সম্পন্নদের কর্মসংস্থান আজও বাড়ছে, কিন্তু গরিব, অদক্ষ বিরাট সংখ্যক মানুষ কাজের বাজার থেকে প্রতিনিয়ত ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। সামগ্রিক কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ১৯৯৩ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত বাৎসরিক ১.৭ শতাংশ হারে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। ২০০৪’র পর তা মুখ থুবড়ে পরে, আর ২০১১’র পর থেকে তা চলে যায় ঋণাত্মকের ঘরে। ১৯৯৩ থেকে ২০১৭’র এই দীর্ঘ পর্যায়ে অদক্ষ কর্মীরা কাজের বাজার থেকে ক্রমবর্ধমান হারে ছিটকে বেরিয়ে যেতে থাকেন আর ২০১১-১৭’র সময় তা ঋণাত্মকে প্রবেশ করে।

সরকারের ঘোষিত জিডিপি পরিসংখ্যানে বিভিন্ন আর্থিক বর্গের বা শ্রেণির আয়ের বিন্যাসকে সযত্নে এড়িয়ে চলা হয়। কারা কত আয় করছেন, কতই বা ব্যয় করছেন, বেঁচে বর্তে থাকার জন্য কোন কোন খাতে তাঁরা কত খরচ করছেন, জিডিপি’র প্রাণহীন শুষ্ক পরিসংখ্যানে তা ধরা পড়ে না। কিন্তু, প্রকৃত আর্থিক বৃদ্ধির ছবি পেতে গেলে এই সমস্ত তথ্য যে অপরিহার্য তা অ্যাঙ্গাস ডিটন, জ্যঁ দ্রেজ, কৌশিক বসু বা রবি ক্যানবুরের মতো অর্থনীতিবিদ এনিয়ে ভূরি ভূরি প্রবন্ধ লিখেছেন।

অর্থনীতিবিদ অরুণ কুমার সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যান ও ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যান স্বাধীনভাবে অ-কৃষি অসংগঠিত ক্ষেত্রটিকে পরিমাপের বাইরেই রেখেছে। তার বদলে, তার প্রক্সি হিসাবে সংগঠিত ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানকে ব্যবহার করেছে। এটা মারাত্মক ভুল। যেন সংগঠিত ক্ষেত্র বিকাশ লাভ করছে, আর অসংগঠিত ক্ষেত্রটি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যানে শুধুমাত্র এই ভ্রান্তি গুলোই যে আছে তা নয়, বার্ষিক পরিসংখ্যানে তা না শুধরে পেশ করায় জিডিপির প্রাপ্য পরিসংখ্যানে বড় ধরনের ভুল থেকে গেল।

যে উদ্বেগের জায়গাগুলো থেকেই যাচ্ছে, তা হল যে পরিষেবা ক্ষেত্রটি বর্তমানে আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে, আগামীদিনে তা বজায় থাকবে কিনা। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পূর্বাভাস হল আগামী বিত্তবর্ষে বিশ্বজুড়েই কমবে বৃদ্ধির হার। অনিশ্চিত বর্ষা, এল নিনোর চোখ রাঙানি কৃষি উৎপাদনে কতটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। আমাদের দেশে ক্রমশ চওড়া হচ্ছে আর্থিক অসাম্য, আর্থিক বৃদ্ধির পথে বড় কাঁটা দিনের পর দিন বেড়ে চলা বেকারত্ব। বিশ্বব্যাঙ্ক ২০২২’র যে ছবি তুলে ধরেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত দেশে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্ব খুব উঁচুতে, ২৩.২ শতাংশ হার নিয়ে ভারত তার অন্যতম। জনসংখ্যায় বিশ্বে সবচেয়ে বেশি তরুণ সম্প্রদায়ের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট নিয়ে যতই আমরা গর্ব করিনা কেন, নির্মম বাস্তব হল দেশের এক চতুর্থাংশেরও বেশি শিক্ষিত যুবক কর্মহীন।

আর্থিক বৃদ্ধির এই স্বপ্নমাখানো মায়ামৃগের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করতেই হবে।

- অতনু চক্রবর্তী

জেএনইউ’র প্রাক্তন ছাত্রনেতা এবং যাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ঝাড়খন্ডের জনজাতি সম্প্রদায়, সেই উমর খলিদের কারাবাসের মেয়াদ ১০০০ দিন পেরিয়ে গেল গত ৯ জুন। ২০২০’র ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারির দিল্লীর দাঙ্গায় তাঁকে অভিযুক্ত করে, ঐ দাঙ্গার ‘মূল চক্রী’ হিসাবে চিহ্নিত করে নরেন্দ্র মোদী সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে ২০২০’র ১৪ সেপ্টেম্বর। সেই থেকে তিনি জেলেই রয়েছেন। একাধিকবার তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করেছেন আদালতের বিচারপতিরা। মোদী সরকার তাদের মতাদর্শের ও কর্মনীতির বিরোধীদের চরম বৈরী বলে জ্ঞান করে এবং ইউএপিএ, দেশদ্রোহের মতো দানবীয় আইনে অভিযুক্ত করে তাদের জেলে আটক রাখাটাই সরকারের অভিপ্রায়। তারপর দেখা যায়, নির্দিষ্ট মামলায় নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে বিচারপতিদের ব্যাখ্যা সরকারি কর্তাব্যক্তিদের ব্যাখ্যার সঙ্গেই মিলে যাচ্ছে। ফলে, জামিন লাভ অসম্ভব হয়ে ওঠে। উমর খলিদও এরকম এক ব্যক্তিত্ব যিনি মোদী সরকারের রোষ আকর্ষণ করেছেন। দিল্লী দাঙ্গার আগে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেও উমর খলিদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল কানহাইয়া কুমার এবং জেএনইউ’র অন্যান্য ছাত্র নেতাদের সঙ্গে। কারণ, তাঁরা আফজল গুরুর ফাঁসি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে প্রবল সমালোচনার পরিণামে ২৬ দিন কারাবাসের পর সে সময় জেল থেকে তাঁর মুক্তি ঘটে। কিন্তু দিল্লী দাঙ্গার সঙ্গে জড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে ইউএপিএ’র মতো দানবীয় আইন, যার বলে তদন্ত শেষ না করে, বিচার প্রক্রিয়াকে অনিষ্পন্ন রেখে অভিযুক্তকে বছরের পর বছর আটক রাখতে পারে সরকার। তাছাড়া, দিল্লী দাঙ্গার তদন্ত নিয়েও তো প্রথম থেকেই অনেক প্রশ্ন উঠেছে, দাঙ্গার মূল উস্কানি দাতাদের আড়াল করে অমিত শাহর পরিচালনাধীন দিল্লী পুলিশ বিজেপির নিশানায় থাকা কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধেই তদন্তের অভিমুখকে চালিত করেছে। ফলে, ঐ তদন্ত হয়ে উঠেছে এক প্রহসন, নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহদের প্রতিহিংসা চরিতার্থতার এক হাতিয়ার। তদন্তের পক্ষপাতিত্ব ও দাঙ্গার মূল হোতাদের ছাড় দেওয়া প্রসঙ্গে আমরা একটু পরে সংক্ষেপে আলোচনা করব, এখন আমরা বরং আলোচনায় আসি উমর খলিদের ১০০০তম কারাবাসের দিন অতিক্রম হওয়ার লগ্নে দিল্লীর প্রেসক্লাবে আয়োজিত তাঁর প্রতি সংহতি ও সমর্থন জ্ঞাপন অনুষ্ঠান সম্পর্কে।

উমর খলিদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগ ছিল না। তাঁর কিছু শুভান্যুধায়ী এবং গণতন্ত্রপ্রেমী ছাত্র, নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার কর্মী, শিক্ষাক্ষেত্রের বিদ্বজ্জন এবং বুদ্ধিজীবীরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁর লড়াইয়ের সমাদর করতে, কারাবাসের মধ্যে দিয়েও তাঁর প্রতিরোধকে সাবাশ জানাতে। অনুষ্ঠানটি প্রথমে হওয়ার কথা ছিল গান্ধী পিস ফাউন্ডেশনে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই হোক দিল্লী পুলিশ ঐ সমাবেশ স্থলের পরিচালকদের অনুষ্ঠান বাতিলে বাধ্য করে, এবং অনুষ্ঠানটি অবশেষে হয় প্রেস ক্লাবে। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন জেএনইউ’র অধ্যাপক প্রভাত পট্টনায়ক, আরজেডি নেতা ও রাজ্যসভার সাংসদ মনোজ ঝা, বরিষ্ঠ সাংবাদিক রাবিশ কুমার, লেখিকা অরুন্ধতি রায়, সমাজ আন্দোলনের কর্মী ও পরিকল্পনা কমিশনের পূর্বতন সদস্য সয়িদা হামিদ ও অন্যান্যরা এবং উমর খলিদের বাবা এস কিউ আর ইলিয়াস। উপস্থিত ব্যক্তিত্বরা সেদিন তাঁদের আলোচনার জন্য যে বিষয়টি নির্দিষ্ট করেন সেটি ছিল — “গণতন্ত্র, সরকার বিরোধিতার অধিকার ও সেন্সরশিপ”। খলিদের তিন বছর কারাবাস প্রসঙ্গে প্রভাত পট্টনায়ক বলেন, ব্রিটিশ শাসনাধীনে গান্ধীকেও একসঙ্গে এতদিন জেলে থাকতে হয়নি, একমাত্র নেহরুরই নিরবচ্ছিন্ন কারাবাসের মেয়াদ ছিল ১০৪১ দিন। উমর খলিদের দীর্ঘ কারাবাস তাই ব্রিটিশ শাসনকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। মোদী জমানার স্বৈর প্রবণতার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই সরকার “গণতন্ত্র বিরোধী, যে কাউকেই এখন তুচ্ছতম অজুহাতেও জেলে ভরা যায়।” আরজেডি নেতা মনোজ ঝা উমরের দৃঢ়তার প্রশংসায় বলেন, “এটা যেমন ১০০০ দিনের কারাবাস, তেমনি আবার ১০০০ দিনের প্রতিরোধও।… আজকের এই সংহতি জ্ঞাপন শুধু উমরের জন্যই নয়, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যই।” উমরের বাবা ইলিয়াস তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগকে খন্ডন করে বলেন, দিল্লী দাঙ্গার সময় উমর দিল্লীতেই ছিল না। তিনি তাঁর ছেলের দৃঢ়তার বন্দনায় বলেন, “জেলে ১০০০ দিন থাকার ফলে কি উমরের প্রত্যয় টাল খেয়ে গিয়েছে, এই কারাবাস কি তার সুহৃদদের মানসিকতাকে দমিয়ে দিয়েছে? একেবারেই না। যাদের জেলে পোরা হয়েছে, আদালতে শুনানির দিন যখন তাদের সঙ্গে দেখা হয় আমি তাদের মুখে প্রত্যয় দেখতে পাই, ওরা জানে যে একটা আদর্শের জন্যই ওরা জেলে গেছে।” তিনি আরও জানান, তাঁর ছেলে দেশ ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছে। অন্যান্য বক্তারাও সেদিন সরকার বিরোধিতার অধিকারকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন, সেন্সরশিপকে সরকারের এক দমনের উপায় বলে বর্ণনা করেন।

দিল্লী দাঙ্গায় নিহত মোট ৫৩ জনের মধ্যে ৪০ জনেরও বেশি ছিল দরিদ্র মুসলিম। অথচ সেই দাঙ্গার ‘মূল মাথা’ রূপে অভিযুক্ত করা হলো এক মুসলিম উমর খলিদকে। ২০২০’র ফেব্রুয়ারিতে মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে দেওয়া তাঁর বক্তৃতার ভিত্তিতেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ খাড়া করা হলো, আরও বলা হলো, তিনি হোয়াটসঅ্যাপে এমন সমস্ত মেসেজ পাঠিয়েছেন যা “জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে সম্ভানাময় বিপদ” হতে পারে। কিন্তু উমরের বক্তৃতা বা ফোনে পাঠানো মেসেজের জন্যই কি দিল্লীর দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল? উমরের অমরাবতীর যে বক্তৃতাকে দিল্লী পুলিশ তাদের বড় তথ্যপ্রমাণ করেছে, সেই বক্তৃতাতেও উমর শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের কথাই বলেছেন এবং তাঁর বক্তৃতার পর কোনো হিংসা সৃষ্টি হতেও দেখা যায়নি। কিন্তু যারা তাদের নির্দেশ ও বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতই উত্তেজনা ও হিংসাকে উস্কিয়ে তুলল পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপই করল না। সেই সময় শাহিনবাগে দীর্ঘ সময় ধরে যে সিএএ-বিরোধী আন্দোলন চলছিল, মোদী সরকার তাতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং ঐ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ও সমর্থকদের শায়েস্তা করতে উদ্যত হয়েছিল। উমর ছিলেন সিএএ-বিরোধী আন্দোলনের এক বড় সমর্থক ও প্রেরণা দাতা। কাজেই, মোদীর বৈরী প্রতিপক্ষের তালিকার গোড়ার দিকেই ছিল উমরের স্থান। ভাষ্যকারদের অভিমত অনুসারে দিল্লীর দাঙ্গা যেহেতু ছিল হিন্দুত্ববাদীদের সুপরিকল্পিত এক নকশার পরিণাম, প্রকৃতই যারা বিদ্বেষপূর্ণ ও ঘৃণাভরা বক্তৃতা দিয়ে সাম্প্রদায়িক দুশমনিকে উস্কিয়ে তুলেছিল, সুপরিকল্পিত সেই নীল নকশায় তাদের আড়াল করার কৌশলই ছকা হয়েছিল। অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ, কপিল মিশ্র, গিরিরাজ সিংহ, তেজস্বী সূর্য ও অন্যান্য বিজেপি নেতাদের দিল্লী দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটানোয় ও তাকে ছড়িয়ে তোলায় অবদান ছিল নির্ধারক। সেদিন, অর্থাৎ ২০২০’র ২৩ ফেব্রুয়ারি কপিল মিশ্র উত্তর-পূর্ব দিল্লীর জাফরাবাদ থেকে সিএএ-বিরোধী প্রতিবাদকারীদের বলপূর্বক হটিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। কপিল মিশ্রর বক্তৃতার পরই হিন্দুত্ববাদী দাঙ্গাবাজ জনতা পেট্রল বোমা, লোহার রড, গ্যাস সিলিন্ডার, ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে উত্তর-পূর্ব দিল্লীর বিভিন্ন স্থানে হানা দেয় এবং নানা স্থানেই দাঙ্গা বা ঠিকভাবে বললে হিন্দুত্ববাদী দাঙ্গাবাজদের একতরফা আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। কপিল মিশ্র বক্তৃতা দেওয়ার সময় দিল্লীর উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার বেদপ্রকাশ সূর্য তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, অথচ কপিল মিশ্রর বিরুদ্ধে দিল্লী পুলিশের একটা আঙুলও ওঠেনি। দিল্লী পুলিশের তদন্ত কেমন পক্ষপাতদুষ্ট ও বৈষম্যমূলক ছিল তার উপস্থাপনায় আমরা এখানে সে সময় পুলিশ কমিশনার শ্রীবাস্তবকে লেখা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার জুলিয়ো রিবেইরোর চিঠির অংশবিশেষ তুলে ধরছি — “দিল্লী পুলিশ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে, কিন্তু যারা ঘৃণা ভাষণ দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আদালত গ্রাহ্য অপরাধ নথিবদ্ধ করাকে সজ্ঞানে এড়িয়ে গেছে, যে ভাষণগুলোই উত্তর-পূর্ব দিল্লীতে দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটায়। আমার মতো সুস্থমস্তিষ্কের ও অরাজনৈতিক এক ব্যক্তিকে এই বিষয়টা উদ্বিগ্ন করে যে, কেন কপিল মিশ্র, অনুরাগ ঠাকুর ও প্রবেশ ভার্মাকে আইনের আদালতে হাজির করা হয়নি, অন্যদিকে ধর্ম ভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদরত চরম ক্ষতিগ্ৰস্ত মুসলিম নারীদের মাসের পর মাস জেলে পুরে রাখা হয়েছে।”

দাঙ্গার তদন্তের গতিপ্রকৃতি এরকম হওয়া সত্ত্বেও উমর জামিন পেলেন না কেন? উমরের জামিনের আবেদনে বলা হয়েছিল, দাঙ্গার হিংসায় তার কোনো ‘অপরাধজনক ভূমিকা’ ছিল না, অন্যান্য অভিযুক্তদের সঙ্গেও ‘চক্রান্তকারী সংযোগ’ ছিল না। অথচ, ২০২২’র ১৮ অক্টোবর বিচারপতিরা উমরের আবেদন বিচার করতে গিয়ে এই দাবিকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করলেন না (এরজন্য খুব কিছু তথ্যপ্রমাণের উল্লেখও তাঁরা করেন নি), শুধু এক কথায় বললেন আবেদন ‘খারিজ’। দুই বিচারপতির বেঞ্চের একজন ছিলেন সিদ্ধার্থ মৃদুল যিনি দিল্লী দাঙ্গায় অভিযুক্ত ইকবাল তানাহা, নাতাশা নারোয়াল ও দেবাঙ্গনা কলিতার জামিন মঞ্জুর করেছিলেন। পুলিশ অভিযুক্তদের বক্তৃতায় হিংসায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ আনলেও বিচারপতি মৃদুল সাহস ভরে বলেছিলেন — তাদের বক্তৃতায় হিংসার উস্কানি ছিল না, তারা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের কথাই বলেছিল। অথচ, পরিস্থিতি ও ঘটনা একই রকম হওয়া সত্ত্বেও উমরের জামিনের ক্ষেত্রে বিচারপতিদের উপলব্ধি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। বিচারপতিদের ওপর কোনো চাপ কি কাজ করেছিল যারজন্য তাঁরা ন্যায়বিচারের ধারাবাহিকতা দেখাতে পারলেন না? মনে পড়ে যাচ্ছে ৯ জুন প্রেস ক্লাবের অনুষ্ঠানে — যার উল্লেখ গোড়াতেই করা হয়েছে — সাংবাদিক রাবিশ কুমারের কথা — “স্মরণে রাখুন যে এই ১০০০ দিন কেবল উমরের জেলে ঢোকার পর থেকে ১০০০ দিন মাত্রই নয়, ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার কলঙ্কের ১০০০ দিনও বটে!”

উমর খলিদ ছিলেন হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক প্রতীক। সিএএ-বিরোধী আন্দোলনের পিছনে জাত-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়রা ছিল না, ছিল শুধু মুসলমানরাই — মোদীপন্থীদের এই অভিসন্ধিকে প্রতিপন্ন করার জন্যও সিএএ-বিরোধী প্রতিরোধে নেতৃত্ব দেওয়া উমর খলিদ ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তার করাটা শাসকদের কাছে জরুরি হয়ে পড়েছিল। আর, যেকোনো বিরোধিতাকে দমনের জন্য, ন্যায় ও আইনের শাসনকে নস্যাৎ করার জন্য, আতঙ্কের পরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্য দানবীয় আইন ইউএপিএ’তে উমরদের গ্রেপ্তারিও মোদীদের কাছে অভিপ্রেত হয়ে উঠেছিল। এরসঙ্গে তাল মিলিয়ে বিচার বিভাগও সম্পূর্ণরূপে না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই সংখ্যাগুরুবাদী তাড়নার দ্বারা চালিত হচ্ছে, শাসকের সুরের সঙ্গে তাদের সুর মিলে যাচ্ছে। উমর খলিদের তিন বছরের বন্দিত্ব দেখিয়ে দিল, ব্রিটিশদের মতোই বিনা বিচারে আটক রাখাকে নরেন্দ্র মোদীরা কতটা তাদের প্রশাসনিক ধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তুলেছেন! গণতন্ত্রের কাছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কতটা অপরিহার্য, উমর খলিদের দীর্ঘস্থায়ী বন্দিত্ব তাকেও প্রতীয়মান করল!

জয়দীপ মিত্র

সংঘ পরিবার চেয়েছিল স্বাধীন ভারতের সংবিধান করা হোক ‘মনুস্মৃতি’কে। পুরুষতন্ত্রকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা এবং নারীকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে উপস্থাপিত করার মনু রচিত সেই পুঁথি অবশ্য ভারতের সংবিধান হতে পারেনি। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা আদালতগুলো যে সব সময় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য দেখাচ্ছে তা কিন্তু নয়। কোনো-কোনো আদালত থেকে প্রায়শই উঠে আসে হিন্দুত্ববাদী ধ্যানধারণা এবং ‘মনুস্মৃতি’র প্রতিধ্বনি। সম্প্রতি যেমন শোনা গেল গুজরাট হাইকোর্টের এক বিচারপতির কণ্ঠে।

এক নাবালিকা ধর্ষিতা হওয়ার পর গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এবং তার গর্ভে সৃষ্ট ভ্রুণের বয়স এখন ২৯ সপ্তাহ। মেয়েটি এবং তার পরিবার চাইছিল গর্ভপাত ঘটিয়ে ভ্রুণটিকে নষ্ট করা হোক। তাদের উদ্বেগের কারণ হল, এই বয়সে সন্তানের জন্ম দিতে হলে সেটা তার শরীর ও মনের ওপর যথেষ্ট চাপ ফেলবে যা তার অস্তিত্বকেই বিপন্ন করতে পারে। আইন অনুসারে ভ্রুণ সৃষ্টি হওয়ার পর ২৪ সপ্তাহ পেরিয়ে গেলে গর্ভপাতের জন্য আদালতের অনুমতি প্রয়োজন। মেয়েটির বাবা তাই দ্বারস্থ হলেন গুজরাট হাইকোর্টের। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারপতি সমীর দাভে মেয়েটির অধিকারের সহমর্মী হওয়ার পরিবর্তে আনুগত্য প্রকাশ করলেন ‘মনুস্মৃতি’র প্রতি।

আদালতে মেয়েটির গর্ভপাতের পক্ষে সওয়াল করছিলেন মেয়েটির বাবা সিকান্দার সাঈদ। বিচারপতি তাঁকে বললেন — ‘মনুস্মৃতি’তে রয়েছে যে আগের দিনে মেয়েদের বিয়ের সর্বোচ্চ বয়স ছিল ১৪-১৫ বছর এবং বয়স ১৭ বছর হওয়ার আগেই তারা প্রথম সন্তানের জন্ম দিত। কাজেই, এক্ষেত্রে মেয়েটি প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ, তার বয়স ১৮ বছর পার হওয়ার আগেই সে যদি সন্তানের জন্ম দেয় তাতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। বিচারপতি তাঁর অভিমত বিধৃত করতে গিয়ে কি দেশের আইন সম্পর্কে বিস্মৃত হলেন, ১৮ বছরের নীচে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া এবং ফলে তার কম বয়সে সন্তানের জন্ম দেওয়াটা যে বৈধ নয়, এর বিপরীত অভিমত বিচারপতির আসনে বসে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল কিভাবে? তিনি মেয়েটির বাবাকে বললেন যে তিনি নিশ্চয় ‘মনুস্মৃতি’ পড়েননি এবং পরামর্শ দিলেন সেই পুঁথি তিনি যেন অবশ্যই পড়েন। তিনি রাজকোট সিভিল হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্টকে নির্দেশ দিলেন মেয়েটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিতে। এবং মৌখিকভাবে জানালেন, ভ্রুণ এবং মেয়েটি সুস্থ থাকলে তিনি গর্ভপাতের অনুমতি দেবেন না। আরও বললেন, সন্তানের জন্ম হলে “কে তার পরিচর্যা করবে? আমিও খোঁজ নেব, এই ধরনের সন্তানদের জন্য সরকারের কোনো প্রকল্প আছে কিনা। এই সন্তানকে দত্তক নিতে কেউ রাজি আছে কিনা সেই খবরও আপনাদের নিতে হবে।” তিনি একদিকে গর্ভপাতের অনুমতি দিলেন না, আবার পরবর্তী শুনানির দিন এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়ে মেয়েটির মানসিক উদ্বেগ ও যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে দিলেন। এইভাবে, আধুনিক যুগের, একবিংশ শতকের নারীর বোধ, সংবেদনশীলতা ও অধিকারকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন আলোচ্য মামলায় তাঁর রায়কে নির্দিষ্ট করতে, মনুস্মৃতির সময়কার পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রতিষ্ঠায়।

নারী সন্তানের জন্ম দেবে নাকি গর্ভপাত ঘটাবে — নারীর এই অধিকারের প্রতি অনুমোদন আদালত থেকে আসেনি এমন নয়। গতবছর সেপ্টেম্বরেই সুপ্রিম কোর্ট ভ্রুণের বয়স নির্বিশেষে গর্ভপাতের প্রতি নারীর অধিকারে সম্মতি জানায়। দিল্লী হাইকোর্ট ২০২২’র জুলাই মাসে ১৩ বছরের ধর্ষিতার ২৬ সপ্তাহের ভ্রুণের গর্ভপাতের অনুমতি দেয়। আদালত বলে, এত অল্প বয়সে মাতৃত্বের দায় বহন করতে হলে মেয়েটির যন্ত্রণা ও দুর্দশা মাত্রাতিরেক ও অসহনীয় হতে পারে। এ’সত্ত্বেও মাঝেমাঝেই কোনো-কোনো বিচারপতির মুখ থেকে সোচ্চারে ঘোষিত হচ্ছে অবিমিশ্র হিন্দুত্ববাদী চিন্তাধারা। গতবছর দিল্লী হাইকোর্টের বিচারপতি প্রতিভা সিং ‘মনুস্মৃতি’র প্রশংসায় বলেছিলেন — ঐ রচনায় নাকি নারীর ‘সম্মানজনক’ অবস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে! এ’বছরের মার্চ মাসে এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক বিচারপতি তাঁর আসন থেকে এই আশা প্রকাশ করেন যে, “দেশে গো-নিধন নিষিদ্ধ করতে এবং গরুকে ‘সংরক্ষিত প্রাণী’ ঘোষণা করতে কেন্দ্র সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।” কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির ভিত্তিতে বিলকিস বানোর ধর্ষক এবং তার শিশু-সন্তান ও আত্মীয়দের হত্যাকারী হিন্দুত্ববাদী কর্মীদের গুজরাট সরকারের মুক্তি প্রদান এক কলঙ্কজনক নজির হয়ে দেখা দিলেও সর্বোচ্চ আদালতের কাছ থেকে এই বিষয়ে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ এখনও আসেনি। অতএব, সংবিধান ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা করলেও, সাধারণ জনগণের সঙ্গে নারীর স্বাধীনতা ও নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সেখানে বিধৃত হলেও হিন্দুত্ববাদের প্রভাবে চালিত কিছু বিচারপতি নিজেদের সংবিধানের ঊর্ধ্বে জ্ঞান করতে, সংবিধানের নীতিমালাকে নস্যাৎ করতে কুন্ঠিত হচ্ছেন না। আর তাই ধর্মীয় মৌলবাদী প্রভাব থেকে আদালতকে মুক্ত করা, আদালতের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মোদী সরকারের সক্রিয়তাকে রোখা, সংবিধানের নীতিমালার প্রতি বিচারপতিদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করাটাও আজকের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশ এখন স্বাধীনতার ‘অমৃত মহোৎসব’ পালন করছে, আমরা সবাই এই মুহূর্তে ‘অমৃত কাল’ সময়ে আছি, আর রোজ আমাদের দেশ লজ্জার নতুন নতুন উচ্চতা ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের দেশের মানুষ আজকাল দুবেলা দুমুঠো খাবার পাক, ছাই না পাক, রোজ সেই মানুষদের ডিজিটাল বানানোর প্রক্রিয়া কিন্তু চলছেই। কখনো স্বেচ্ছায় কখনো বাধ্য হয়ে মানুষেরাও সেই ডিজিটাল দুনিয়াতে প্রবেশ করছে। ডিজিটাল হওয়ার উগ্র বাসনার মধ্যে যে কী পরিমাণ বিপদ লুকিয়ে আছে, এবং এই প্রক্রিয়া যে কতটা অসুরক্ষিত, তা বোঝার মতো বোধ না থাকলেও সরকার যখন প্রতিটি মানুষকে এক একটি তথ্যভান্ডার মনে করে, তাঁদের নানান তথ্য, নানান সময়ে নিতে চায়, তখন বেশিরভাগ মানুষ, তাই না বুঝেই তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে থাকেন।

গত কয়েকদিন ধরে তুমুল হইচই চলছে, কোউইনের তথ্য ভান্ডার থেকে, দেশের বহু মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য নাকি চুরি হয়ে গেছে। এই বিষয়টিকে চুরি বলা হবে, না কি অন্য কিছু, তা অবশ্য ভিন্নতর বিতর্ক, কিন্তু সমস্যা হলো, বিরোধী রাজনৈতিক নেতা থেকে সাংবাদিক কেউই বাদ যাননি, এমনকি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধনেরও ব্যক্তিগত তথ্য আজ খোলা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। শুধু নাম দিয়ে খুঁজলেই নাকি, এই তথ্য যে কোনও মানুষের সামনে চলে আসছে। যা খবর পাওয়া যাচ্ছে, টেলিগ্রাম নামক মেসেজিং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন থেকে এই ঘটনাটি ঘটেছে। যদিও বিরোধীরা এই নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন, সবাইকে ডিজিটাল বানাতে গিয়ে, তথ্যের সুরক্ষা নিয়ে উদাসীন থেকেছে সরকার, কিন্তু সরকারের তরফ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। প্রথমদিন থেকেই বহু মানুষ এবং বেশ কিছু অসরকারী সংস্থা এই কোউইন এবং আরোগ্য সেতু নিয়ে, তাঁর তথ্য সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেদিনও যেভাবে সরকার বলেছিল, সব ঠিক আছে, আজও তেমন করেই বুক বাজিয়ে বলছে, কোনও চিন্তা নেই, সব কিছুই সুরক্ষিত। যা তথ্য দেখা যাচ্ছে, তা নাকি আগেই চুরি হওয়া তথ্য, আর নতুন করে কিছু হয়নি। যদি এই কথা সঠিক ধরে নেওয়া যায়, তাহলেও আরো কিছু প্রশ্ন এসেই যায়, যা নিয়ে কথা বলা জরুরি।

যদি মনে করা যায়, যে সময়ে, কোভিডের সংক্রমণে সারা দেশ প্রায় অচল, সেই সময়ে সরকারের ইনফর্মেশন এবং প্রযুক্তি মন্ত্রক থেকে, দুটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন আনা হয়েছিল। একটি ছিল, আরোগ্য সেতু, অন্যটি কোউইন। প্রথমটির কাজ, আশেপাশে কোনও মানুষ সংক্রমিত কি না, তা জানানো, আর দ্বিতীয়টির কাজ, কোভিডের যে টীকাকরণ হবে, তা এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি নাগরিক, টীকা নিয়েছেন কি না, তা দেখাটাই ছিল সরকারের উদ্দেশ্য। সরকারের যদিও আরো কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল, সমস্ত মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য একটি জায়গায় নিয়ে আসা এবং কত মানুষ টীকা নিয়েছেন, সেই সংখ্যা দেখিয়ে প্রচার করা, কিন্তু তা তাঁরা সামনাসামনি বলেনি। প্রাথমিকভাবে, কোউইন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠেছিল, যে সমস্ত মানুষ, যেহেতু স্মার্ট ফোন ব্যবহার করেন না, তাহলে কী প্রক্রিয়ায় তাঁদের টীকাকরণ হবে? তখন সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, পরিবারের কোনও একজনের স্মার্ট ফোন থাকলেই হবে, আরো বলা হয়েছিল, একজন ব্যক্তির আধার এবং একটি ফোন নম্বর দিলে, সরকারী টীকাকরণ কেন্দ্রের কর্মীরা এই কাজটা করে দেবেন। অনেকেই তখন প্রশ্ন করেছিলেন, আধার কেন? আধার তো কোনও বৈধ পরিচয়পত্র নয়। সরকারের তরফে তখন বলা হয়েছিল, যে কোনও পরিচয়পত্র, যেমন ভোটার কার্ড বা পাশপোর্ট দেখালেও এই কোউইনে নিবন্ধীকরণ করা যাবে।

প্রথম দিন থেকেই অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে এই ধরনের কোনও উদ্যোগ না নিয়ে কেন তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের তরফে এই কোউইন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন আনা হলো? বিগত সরকারের আমলেও তো নানান ধরনের টীকা দেওয়ার প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছিল, তখন তো এই ধরনের কোনও পরিচয়পত্র বা ফোন নম্বর জমা নেওয়া হয়নি, তাহলে এখন কেন? আসলে এখানেই লুকিয়ে আছে আসল রহস্য, যা নিয়ে এতো আলোচনা চলছে এই সময়ে। প্রতিটি মানুষ আজকের সময়ে একটি তথ্য ভান্ডার, তাঁর ফোন নম্বর, তাঁর আধার নম্বর, তাঁর লিঙ্গ, বয়স, বাসস্থানের সম্পর্কে যদি যদি জানা যায়, তাহলে তাঁর অবয়ব সম্পর্কে যে কোনও ব্যক্তিই একটা ধারণা তৈরি করে নিতে পারবেন সহজেই। নন্দন নিলেকনী, যিনি এই আধার তৈরি করেছিলেন, তিনি এক জায়গায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন, মানুষের তথ্য যদি পাওয়া যায়, তাহলে আরো ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া সম্ভব। তিনি পরিষেবা বললেও, আসলে যে ব্যবসা বুঝিয়েছিলেন, তা কী আর নতুন করে বলে দিতে হয়? যে কোনও মানুষের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য যদি কোনও বীমা সংস্থার কাছে থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তিটি আজ অবধি কোন কোন অসুখে আক্রান্ত হয়েছেন, কোন কোন ওষুধ খেতে হয়েছে, কোন কোন কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে, সমস্ত কিছু জানা সম্ভব নয় কি? তাহলে আগামী দিনে তাঁর বীমার প্রিমিয়াম কতটা বৃদ্ধি করা হবে, তা কে নির্ধারণ করবে, বেসরকারী বীমা সংস্থাগুলো ছাড়া আর কে?

আসলে আমরা ভারতীয়রা, কোনোদিনই নিজেদের তথ্য এবং তার সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত নয়, আমরা জানি না, আমাদের তথ্য বাইরের কোনো সংস্থার হাতে পড়লে, আমার কী ধরনের সমস্যা হতে পারে। আমরা বুঝতেই পারিনা, কেন আমাদের ফোন নম্বরে, অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে? আসলে আমরাই আমাদের তথ্য দিয়ে দিই, জেনে বা না জেনে, আর সেই তথ্য বিভিন্ন সংস্থা কিনে নেয়, বিপুল টাকা দিয়ে, এবং পরে তা ব্যবহৃত হয়, আমাদের কাজে লাগানোর ছুতোয়। আজকে যে কোউইনের তথ্য খোলা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, সেই তথ্যও কিন্তু ফিরে আসবে আমাদের কাছে, কোনও বেসরকারি বিজ্ঞাপণের মাধ্যমে, যা আমাদের প্রভাবিত করবে। তথ্য আজকের সময়, তেলের চেয়েও মহার্ঘ বস্তু, তেল খরচ হয়ে যায়, তথ্য কিন্তু খরচ হয় না, তথ্য প্রতিদিন নতুন তথ্যের আমদানি করে, যা দিয়ে আরো বেশি মানুষকে করায়ত্ব করা যায়, আরো বেশি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ এবং নজরদারী করা সম্ভব। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী যখন রোজ ভারতবর্ষকে ডিজিটাল বানিয়েছেন বলে গর্ব করেন বলে প্রচার করেন, তখন তাঁর কি উচিৎ নয়, প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত তথ্যকেও কীভাবে আরো সুরক্ষিত রাখা যায়, সেদিকে নজর দেওয়ার? উনি ভারত আর ইন্ডিয়ার পার্থক্য মুছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, ওদিকে ইন্ডিয়ার মানুষের তথ্যই সুরক্ষিত নয়, ভারত তাহলে কী করবে?

- সুমন সেনগুপ্ত

১২ জুন এআইসিসিটি ইউ অন্তর্ভুক্ত রন্ধনকর্মী ইউনিয়নের বীজপুর থানার জেঠিয়া অঞ্চলের ইউনিয়ন সদস্যপদ নবীকরণ ও আসন্ন সারা ভারত প্রকল্প কর্মী জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠক হল।

সভা সংগঠিত করেন রন্ধনকর্মী নেতৃদ্বয় মঞ্জু দত্ত ও সরস্বতী শীল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য নেত্রী জয়শ্রী দাস ও এআইসিসিটিইউ নেতা নারায়ণ রায়।

===0===